1975年に開院した井上病院は、開院当初から腎臓病・透析専門病院として、一人ひとりの患者さんの治療に責任を持つ腎・透析一貫治療の提供に努めてまいりました。

腎臓専門医・糖尿病専門医による腎炎疾患・糖尿病性腎症・腎硬化症・多発性嚢胞腎・ANCA関連腎炎・急性腎障害・慢性腎臓病(CKD)に対する薬物治療、腎臓リハビリによる腎機能への介入を行っています。

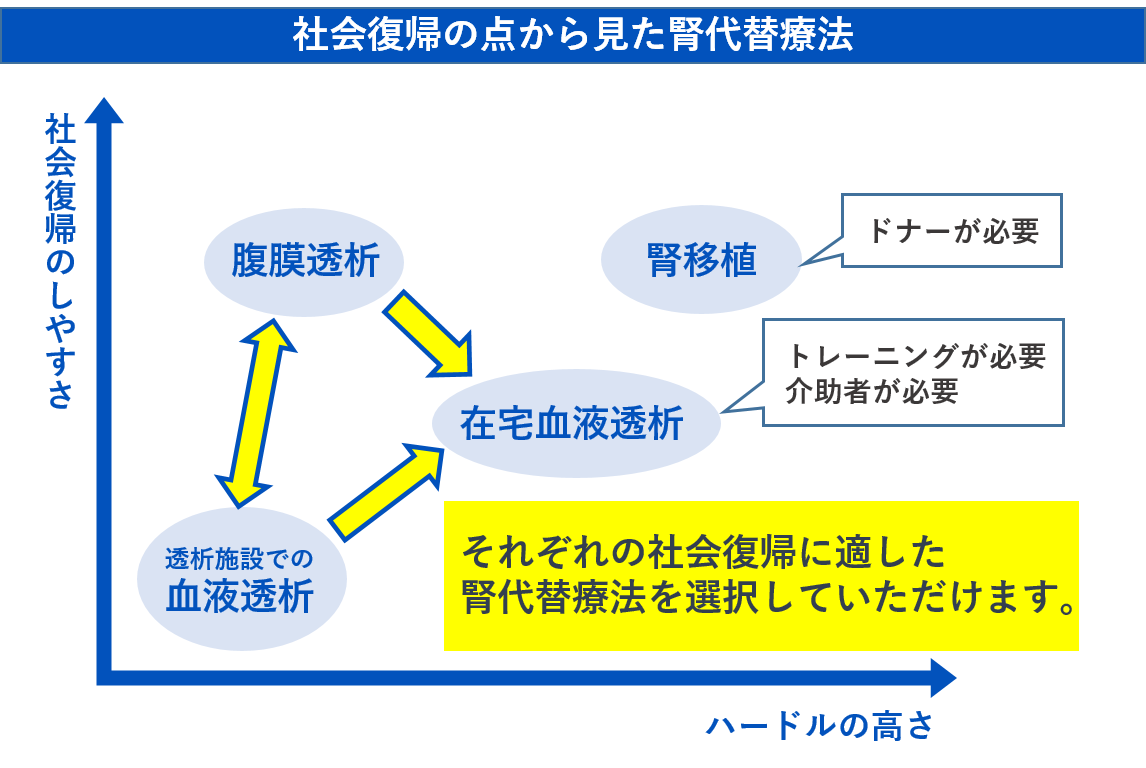

CKDチームによる早期腎代替療法では、どの治療を行うかを医療者と患者さんで相談して決めていきます。医療者は腎代替療法に関する知識と経験を十分に説明し、患者さんは自身の生活や価値観、大事にしていることなどを医療者に伝え、医学的なEvidenceだけでなく患者さんの生活や価値観を考慮した最良の選択ができるよう、意思決定の共有shared decision making(SDM)を行っています。その中で最終的にConservative kidney management(CKM)を選択された場合も、患者さんの生活の質と症状のコントロールに終点を当て、よりよい最期をむかえられるよう、医療チームでサポートします。適時在宅医との連携も行います。

透析を行う場合は、血液透析だけでなくご自宅で行う腹膜透析についても十分な説明を行い、透析療法を選択していただきます。

腹膜透析について

腹膜透析(PD)は腹膜を透析膜として利用する透析です。腹膜透析は在宅での透析治療であり、外来通院も月1-2回であり、生活リズムを大きく変えずに治療することができます。社会復帰に適した治療であると言えます。

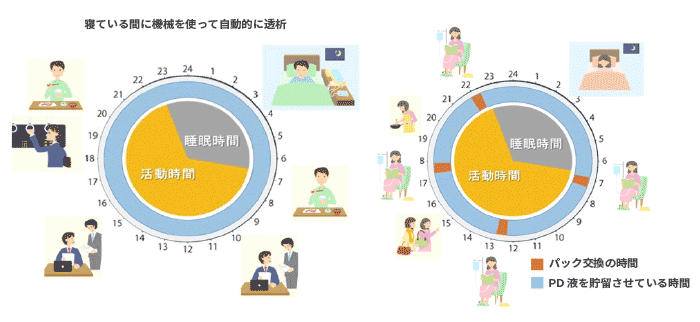

腹膜透析にはバック交換の時間以外は透析液を24時間おなかに貯留して持続的にゆっくりと透析するCAPDと寝ている間に機械を使って自動的に透析液を交換するAPDという方法があります。

高齢者にも優しい腹膜透析

腹膜透析は心臓への負担や血圧の変動が少なく、高齢者に適していいます。また血液透析では週3回の通院を家人がサポートしなければならないのに対し、腹膜透析は月1-2回の通院で良いといったメリットもあります。

通院が困難な場合には訪問看護や訪問診療による在宅での腹膜透析のサポートも行っています。基本的には患者さんもしくは家人で行う透析ではありますが、透析液交換の操作が不安な場合などは訪問看護師によるサポートも行っています。

血液透析とのハイブリッド療法について

腹膜透析治療だけでは透析量や水分の除去が充分でなくなった場合は、血液透析(HD)併用療法を行うハイブリッド療法を行う事があります。ハイブリッド療法の利点は透析不足の解消だけでなく、腹腔内の透析液貯留が無い日ができ腹膜の機能保護にもつながるとも言われています。併用療法では週1回の血液透析が一般的です。

腹膜透析で透析導入すると透析導入後も残腎機能を保持しやすく、時間をかけてゆっくり透析が行えるので体や心臓への負担が少ないといわれています。 血液透析で透析導入するよりも生命予後が良いとも言われています。

腹膜透析は月1-2回の通院で透析導入後も生活リズムを大きく変えずに済むため、QOL改善にもつながります。このため井上病院では腹膜透析で透析導入すること(PDファースト)を推進しています。

血液透析について

血液透析は血液を体外に導き出し、ダイアライザと呼ばれる特殊フィルターの中で血液中の毒素や水分を除去し、きれいになった血液を体内に返す治療です。

透析の質

透析の質はダイアライザに血液を送る「血流量」とダイアライザの「膜素材と面積」「透析時間」によって左右されます。当院ではテーラーメイドでこれらの条件を調整し、より良い透析が提供できるよう取り組んでいます。当院では血液透析では週3回最低4時間の透析を標準透析とし、5時間・6時間の透析にも積極的に対応しています。

オンラインHDF

補液に透析液を使用し、血液透析に濾過を同時に行う治療をオンラインHDFといいます。

オンラインHDFでは、血液透析では除去しにくい低中分子蛋白物質を取り除くことができます。関節痛・かゆみ・不眠・イライラ感・むずむず脚症候群(レストレスレッグ症候群)・透析アミロイドーシスの軽減に効果があると言われています。また補液プログラムを工夫することで透析中の血圧低下にも効果がみられることもあります。当院には200台のオンラインHDF対応機があります。

夜間透析とオーバーナイト透析

就労・就学などの社会復帰を支援するための23時までの夜間透析を行っています。夜間でも最長5時間の透析が可能となっています。

夜間の睡眠時間を利用したオーバーナイト透析をはじめました(2018年9月~)。仕事や学業をフルタイムで行いながら8時間の長時間透析を行うことができる治療法です。

在宅血液透析(HHD)

自宅に設置した透析関連機器類を医師の管理の元、自己管理と自己責任で患者自らが操作する在宅血液透析(Home Hemodialysis:HHD)をサポートしています。

在宅血液透析は施設透析では実施困難な頻回透析も容易に行うことが可能です。頻回透析は透析と透析の間隔が短く、透析による体重変動が少ないため、体にやさしい透析を行うことが可能となります。

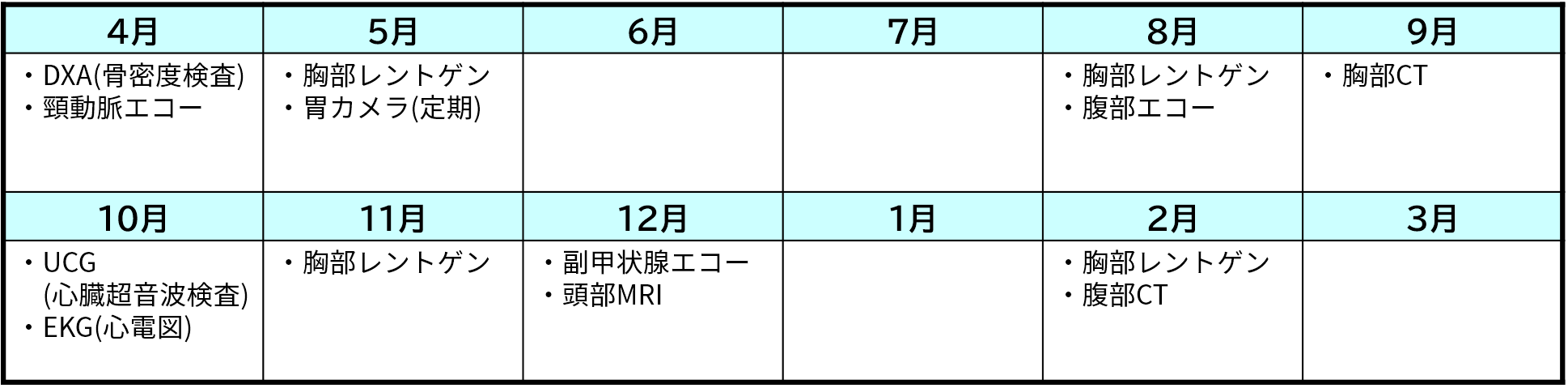

透析のため通院していると、透析関連合併症と関連の無い新たな病気が起こることもあります。当院では重大な病気が起こる前に診断し対応できるよう、定期的に検査を組みます。(都度希望を確認し胸部レントゲン・定期採血以外は検査を受けたくない方には実施しません)

*検査項目例

・頭部MRI ・胸部CT ・腹部CT ・腹部エコー ・心臓超音波検査 ・心電図 ・副甲状腺エコー

・シャントエコー ・頸動脈エコー ・上部消化管内視鏡 ・便潜血 ・骨密度 など

《ある患者さんの年間検査一例》

近年は透析患者さんの高齢化や糖尿病の増加にともない体力の落ちた患者さんが増え、透析患者さんの感染症が大きな問題となってきています。

そこで我々は徹底した感染症対策だけでなく、栄養・運動療法での積極的な介入を行うことで免疫力を向上させ、透析患者さんにいつまでも元気に生活していただける取り組みを進めています。

災害時はお電話が繋がりにくいので、ホームページの掲示板で病院の状況をリアルタイムにお知らせできるようにしております。また透析中に地震や火災などが生じた場合に、透析の緊急離脱がすみやかに行える透析針を使用しています。万が一災害が生じた場合を想定し、定期的に防災訓練も行っています。

地域の高齢患者さんが増加する中で、井上病院は幅広い診療科と多職種連携による包括的なケアを提供し、地域住民の皆さまに信頼される医療機関を目指しています。

これまで、当院はクリニックや訪問看護ステーション・介護施設と密接に連携し、地域全体での高齢者支援ネットワークを形成してきました。この取り組みを大切にしつつ、大学病院・医療センター・急性期基幹病院とも協力し、地域の在宅医療から急性期医療に至るまでの医療提供体制における、ハブ(中継拠点)としての役割を強化していきます。

以下に、当院の具体的な取り組みをご紹介します。

当院には、総合内科・泌尿器科・整形外科をはじめ、高齢者診療に欠かせない診療科が揃っています。また、井上病院のもう1つの柱である腎臓病治療を、糖尿病内科・腎臓内科がチームを組み、強力にサポートしています。高齢患者さんの複数の疾患に対応できる体制を整えています。

井上病院では、リハビリテーション(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・健康運動指導士)や管理栄養士・薬剤師・ソーシャルワーカーなど、各専門職が緊密に連携し、患者さん一人ひとりに合わせた包括的なケアを提供しています。多職種チームの協力により、患者さんの回復と生活の質の向上を目指したサポート体制を強化しています。

高齢者医療では、患者さんがどう生活に戻るかという看護(Care)の視点が非常に重要です。当院では、医師の治療(Cure)と看護師のケア(Care)の両方の視点を兼ね備えた診療看護師(NP)を雇用し、チーム医療を展開しています。

当院は、急性期病棟に加えて、地域包括ケア病棟も備えています。これにより、症状が安定した患者さんが在宅復帰に向けたリハビリテーションやサポートを受け、安心して療養生活に移行できる環境を提供しています。

誤嚥性肺炎、尿路感染症などの高齢者に多い内科疾患に加え、脊椎圧迫骨折や大腿骨近位部骨折などの骨折に対しても、整形外科と総合内科の協同診療を通じて入院診療で幅広く対応しています。患者さんに適切な治療を提供し、早期回復を支援します。

外来では、老年症候群と呼ばれる高齢者特有の症状に対しても専門的に対応しています。身体のだるさ・食欲不振・物忘れ・転倒など、日常生活に影響を与える症状について、専門医と協力して最適な解決策を見つけるお手伝いをしています。

井上病院は、高齢者医療の幅広いニーズに対応できる体制を整えています。診療科・専門職・病棟の強みを活かし、地域住民の皆さまが安心して医療を受けられる環境づくりを目指しています。