総合内科の概要

総合内科では患者さんが「元気に自立して生きること」や、「最も大切にしていること」を一緒に考える診療を行なっています。外来から入院診療まで、特に幅広く高齢患者さんの診療に力を入れていきます。

超高齢社会を迎え、複数の持病を抱えた高齢患者さんが増えています。各専門領域では医療が日進月歩の勢いで進化し、新しい知見の構築も加速し、診療の指針が目まぐるしく更新されています。このように、専門科の先生の縦への成長が続く一方で、複数の持病がある患者さんをどの医師が診療するかという問題が出てきました。それぞれの病気、専門科の先生の診療を横に紡ぐのが井上病院の総合内科です。

また、井上病院総合内科では診療看護師(NP)を雇用しています。NPは5年以上の看護経験を持ち、大学院修士課程を修了し、資格認定試験に合格した、診療と看護に従事する看護師です。NPは治療に関する医師のCure(キュア)の視点と、病に悩む患者さんが生活に戻るためにどうしたら良いかという看護師のCare(ケア)の視点を持っています。特に高齢患者さんの診療では上記の両視点が大切であり、医師・NPでチーム診療を行なっていきます。

スタッフ紹介

濵田 治 [部長]

■ 資格

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

ECFMG certificate

米国内科学会上級委員(Fellow of the American College of Physicians)

鴻池 陵 [診療看護師]

高槻病院・井上病院・しんあいクリニック 総合内科 公式X

高槻病院・井上病院・しんあいクリニック総合内科の公式アカウントです。最新の医学知識や総合内科活動の紹介、カンファレンスの共有を行います。

[プロフィール変更しました]

— 高槻病院・井上病院・しんあいクリニック 総合内科 (@Takatsuki_GIM) July 27, 2024

みなさん、おはようございます😀

今年度のプロフィール画像はこれまでの写真から似顔絵にしました

ぜひ一度プロフィールも覗いてみてください☺️

合わせて、アカウント名に井上病院・しんあいクリニックを追加しました

適宜、各施設の活動も報告していきます!🌈

対象疾患

•多種多様な内科疾患に対応をしています

•高齢患者さんの内科疾患だけでなく、 老年症候群(※)と呼ばれる高齢患者さん特有の症状も専門的

に対応しています

※老年症候群でよくみられる症状・相談

✔からだがだるい

✔食欲が減ってきた

✔食べ物が飲み込みにくくなった

✔急に体重が減ってきた

✔微熱が続く

✔物忘れが多くて不安

✔最近よく転ぶようになった

✔薬が多くて飲むのがつらい

✔療養や介護について相談したい

✔人生会議「もしものとき」について相談したい

高齢患者さんの診断や治療には、様々なリスクや状態を考慮した包括的な対応が重要となります。患者さん・ご家族の不安や悩みを一緒に考えていきます。病状が専門的な診断・治療を必要とする場合は専門科へご紹介します。

内科全般、誤嚥性肺炎・尿路感染症・蜂窩織炎などの感染症、脊椎圧迫骨折や大腿骨近位部骨折など骨折患者さんの整形外科との協同診療などを行います。

総合内科からのおしらせ

総合内科部長 濵田治が第32回日本病院総合診療医学会学術総会のシンポジウムで登壇しました

公開日:2026年2月24日

発表タイトル:コマネジメント実践のための周術期診療アップデート

周術期合併症管理アップデートー肺・腎・肝ー

2026年2月21日から23日にかけて、長崎県長崎市で開催された第32回日本病院総合診療医学会学術総会において、総合内科部長である濵田治がシンポジウムで登壇しました。本発表では、多疾患併存の高齢患者が増加するなか、大腿骨近位部骨折患者において肺・腎・肝疾患合併例の最新の管理戦略について、エビデンスを踏まえて解説しました。当院に加え、板橋中央総合病院、麻生飯塚病院の先生方からも周術期診療の実践的アップデートが共有され、活発なディスカッションが行われました。

総合内科部長 濵田治が共著者を務めた症例報告がAmerican Journal of Case Reportsに受理されました

公開日:2026年1月27日

このたび、同法人の高槻病院に勤務していた医師による症例報告が、国際医学雑誌 American Journal of Case Reports に受理・掲載されました。本論文では、総合内科部長の濵田治が最終著者を務め、筆頭著者にとっては初めての英文症例報告の国際誌掲載となりました。

本症例は、免疫抑制療法中の患者に発症した腸腰筋膿瘍、粟粒結核、および二次性血球貪食性リンパ組織球症(HLH)を扱ったもので、診断・治療上の重要な示唆を含む内容となっています。

掲載論文タイトル:A 70-Year-Old Woman Receiving Immunosuppressive Therapy Presenting With Iliopsoas Abscess, Pulmonary Miliary Tuberculosis, and Secondary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis

当院では今後も、若手医師の育成と学術活動の推進に積極的に取り組んでまいります。

▶ 論文掲載ページ:https://amjcaserep.com/abstract/index/idArt/950376

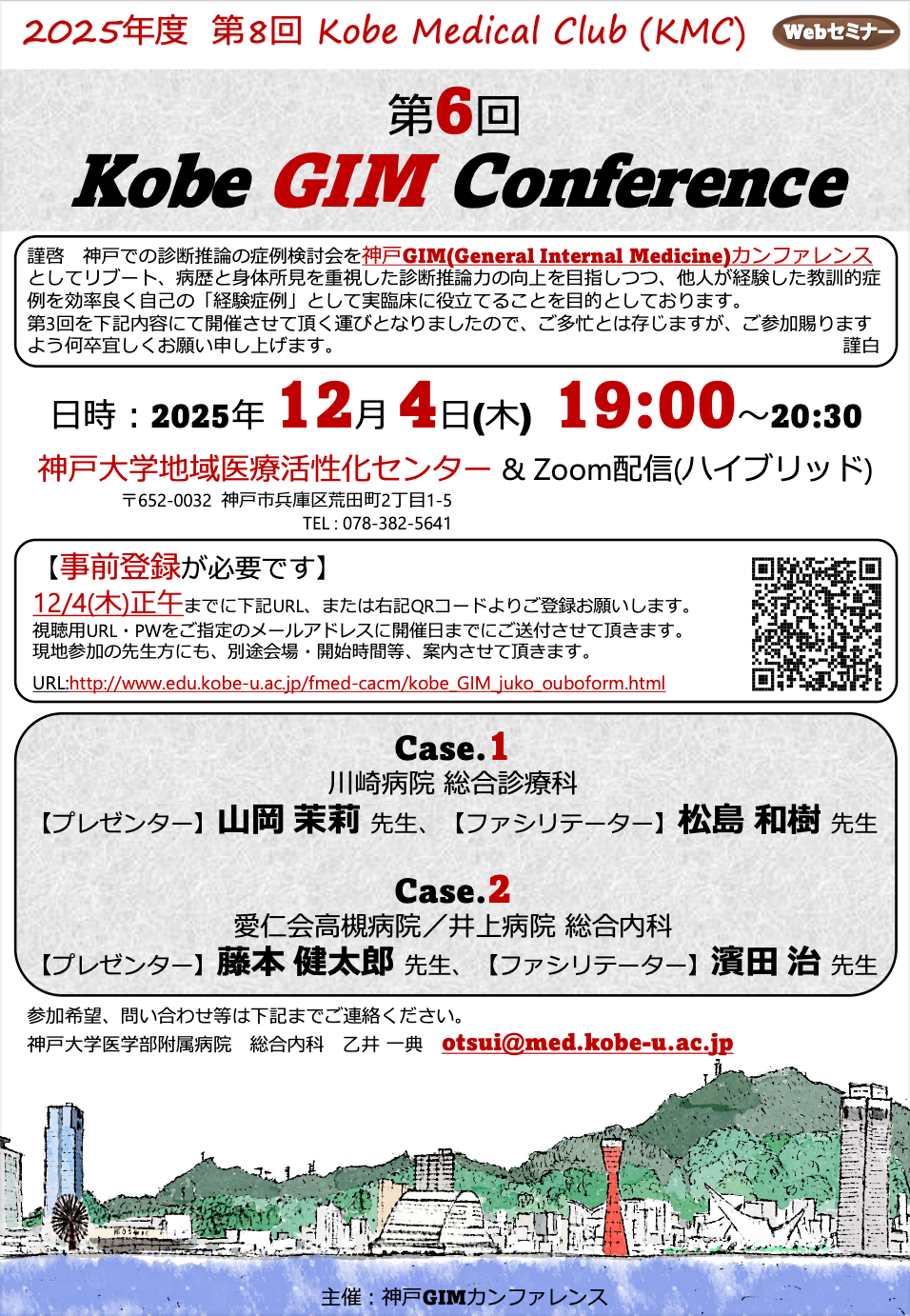

総合内科部長 濵田治が第6回神戸GIMカンファレンスのファシリテーターをを務めました

公開日:2025年12月5日

2025年12月4日で開催された第6回神戸GIMカンファレンスにおいて、総合内科部長である濵田治がファシリテーターを務めました。当院で短期研修を行なった高槻病院総合内科の藤本健太郎医師がプレゼンターとして登壇しました。本セッションではAnnals of Internal Medicine: Clinical Casesに受理・掲載された症例をもとに、病歴と身体所見を重視した診断推論力の向上を目標とした発表が行われました。会場およびWebのハイブリッド開催で50-60名を超える参加者が集まり、活発な意見交換が行われました。

2025年12月4日で開催された第6回神戸GIMカンファレンスにおいて、総合内科部長である濵田治がファシリテーターを務めました。当院で短期研修を行なった高槻病院総合内科の藤本健太郎医師がプレゼンターとして登壇しました。本セッションではAnnals of Internal Medicine: Clinical Casesに受理・掲載された症例をもとに、病歴と身体所見を重視した診断推論力の向上を目標とした発表が行われました。会場およびWebのハイブリッド開催で50-60名を超える参加者が集まり、活発な意見交換が行われました。

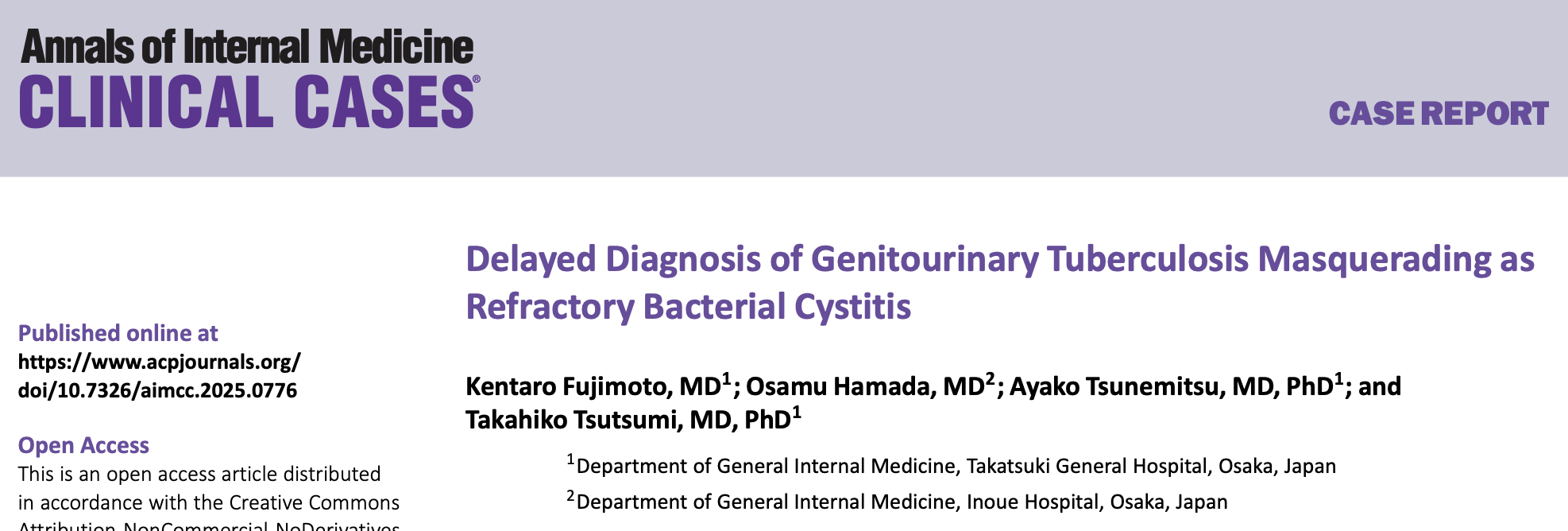

総合内科で短期研修を行なった藤本健太郎医師の症例報告がAnnals of Internal Medicine: Clinical Casesに掲載されました

公開日:2025年12月4日

このたび、当院総合内科で短期研修を行なった藤本健太郎医師による症例報告が、Annals of Internal Medicine: Clinical Case誌に受理・掲載されました。藤本医師は、総合内科部長 濵田治の指導のもと、本症例について英文症例報告を執筆し、日本内科学会近畿地方会で発表した演題内容をさらにブラッシュアップし、初めての英文症例報告の国際誌への掲載を果たしました。

掲載論文タイトル:Delayed Diagnosis of Genitourinary Tuberculosis Masquerading as Refractory Bacterial Cystitis

本成果は、当院の教育・研究体制の一端を示すものであり、今後も若手医師の育成と学術活動の推進に力を入れてまいります。

論文掲載ページhttps://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/aimcc.2025.0776

総合内科部長 濵田治が国際医療福祉大学大学院NP養成分野で講義を行いました

公開日:2025年12月1日

講義タイトル:

(1) 総合内科指導医からみたNPのキャリアパス形成

(2) Case Reportからみた修士論文の書き方

2025年11月29日、国際医療福祉大学大学院NP養成分野において、当院の学生実習の説明会に加え、大学よりご依頼をいただいき、上記2テーマで講義を行いました。活発な質疑応答とディスカッションが行われ、学生の皆さんと双方向の対話を通じて、実践に根ざした議論を深めることができました。

井上病院では、今後もNPの卒前・卒後教育に一層貢献できるよう、教育機関との連携を強化し、地域医療の質向上やNP育成に努めてまいります。

総合内科部長 濵田治が日本NP学会第11回学術集会のパネルディスカッションで発表しました

公開日:2025年10月29日

発表タイトル:院内迅速対応システム導入を通じた医療の質向上活動の実際

2025年10月25日から26日にかけて、島根県出雲市で開催された日本NP学会第11回学術集会において、総合内科部長である濵田治がパネルディスカッションで発表しました。本発表では、前職の高槻病院で行った医療の質改善(QI)プロジェクトの発案から実施までのプロセスを紹介し、診療看護師がどのようにQI活動に関わりうるかをお話しました。当院に加え、聖マリアンナ医科大学病院および愛知医科大学病院からもそれぞれの取り組みが発表され、活発な質疑応答とディスカッションが交わされました。

ハーバード大学医学部マサチューセッツ総合病院 緩和老年科 樋口雅也先生

特別講演会を開催しました

公開日:2025年10月8日

2025年10月6日、当院にて特別講演会を開催し、米国ハーバード大学医学部マサチューセッツ総合病院(Massachusetts General Hospital)緩和老年科で指導医としてご活躍中の樋口雅也先生をお迎えしました。

今回のご講演では、高齢者診療の重要な指針として注目されている老年医学の「5Ms(Mobility, Mind, Medications, Multicomplexity, Matters Most)」のうち、「Matters Most(大切なこと)」をテーマにお話しいただきました。

樋口先生からは、「5MsはMatters Mostから始まる」という考え方をもとに、多疾患を併存する高齢患者さんに対し、個別化とバランスを重視しながら“その人らしい落とし所”を見つけていく、実践的なケアデザインの方法についてご紹介いただきました。

講演は現地とオンラインのハイブリッド形式で開催され、60名を超える参加者が熱心に耳を傾けました。

総合内科部長 濵田治が第31回日本病院総合診療医学会学術集会のシンポジウムで発表しました

公開日:2025年9月29日

発表タイトル:

外科と内科のコマネジメントの現状と課題ーコマネジメントにおける病院総合医の役割

2025年9月27日から28日にかけて、兵庫県姫路市で開催された第31回日本病院総合診療医学会学術集会において、総合内科部長である濵田治がシンポジウムで発表しました。本発表では、当院総合内科と整形外科が行なっているコマネジメントの仕組みや成果について紹介しました。当院に加え、金沢医科大学・麻生飯塚病院・住友病院からもそれぞれの取り組みが発表され、活発な質疑応答とディスカッションが交わされました。

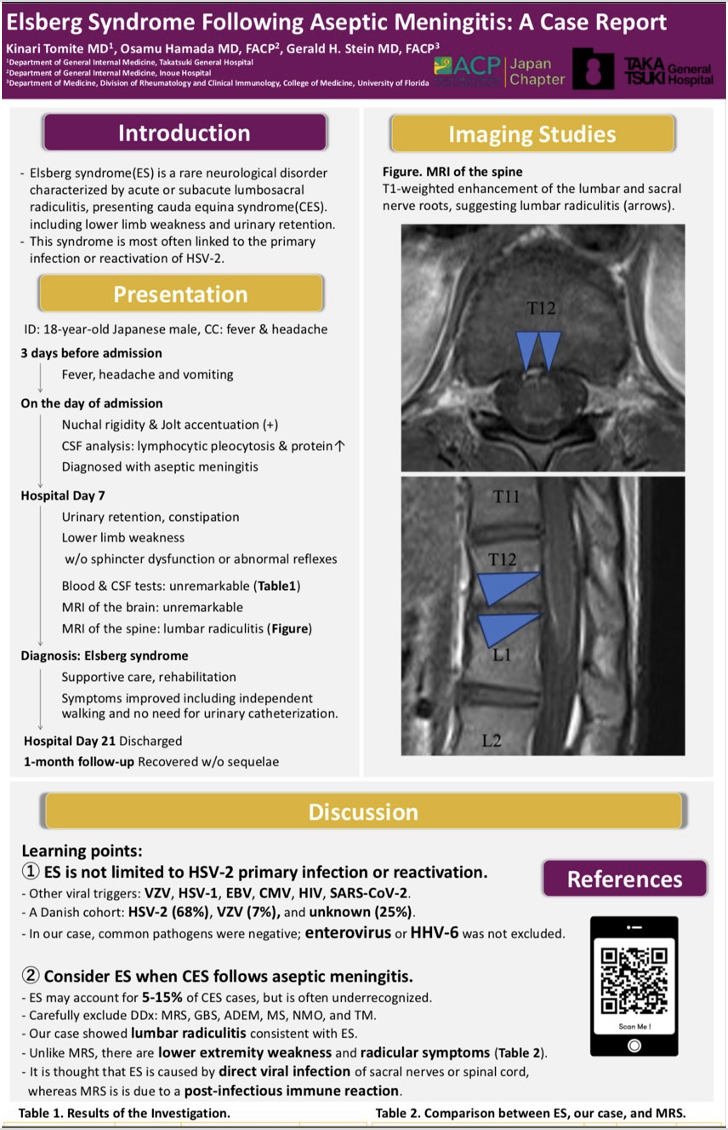

総合内科に短期研修にきた冨手生成医師の症例報告がAnnals of Internal Medicine Clinical Cases誌に受理・公開されました

公開日:2025年9月3日

冨手医師は、総合内科部長 濵田治の指導のもと英文症例報告を執筆し、このたび掲載にいたりました。

論文タイトル:Elsberg Syndrome: Sudden Cauda Equina Syndrome After Aseptic Meningitis

この論文は、米国内科学会日本支部とフロリダ大学のDr. Gerald H. Steinとの症例検討会を契機に執筆されたもので、Stein先生には共著者として丁寧にご指導いただきました。

URL:https://www.acpjournals.org/eprint/6BDAXGJ7WEAEYA7NVT9U/full/10.7326/aimcc.2025.0376

総合内科部長濵田治がmMEDICI Libraryにキャリア記事を執筆しました

公開日:2025年8月13日

総合内科部長濵田が、総合内科医として臨床・教育・研究を三位一体で取り組んできた挑戦と軌跡-試練と挫折、恩師との出会い、環境への適応、そして情熱を見つけるまでのプロセス-についてを前編・後編の2回構成で紹介しました。キャリアを切り拓こうとする医療者、キャリアへの悩みを抱える方々に具体的ヒントをお届けする記事です。

総合内科部長濵田治が野口医学研究所のセミナーで講義しました

公開日:2025年7月18日

米国臨床留学を支援してきた野口医学研究所が主催するオンラインセミナーである野口グランドラウンドで総合内科部長の濵田が講演しました。

タイトル: 黄色ブドウ球菌菌血症:臨床医が知るべき重要なポイント

本講義では、2025年4月7日にJAMAに掲載されたレビュー“Management

of Staphylococcus aureus Bacteremia” をもとに、実臨床で押さえておくべき重要な視点を解説しました。

総合内科専攻医 冨手生成が米国内科学会(ACP)日本支部 年次総会2025でポスター発表をしました

公開日:2025年6月30日

発表タイトル:Elsberg Syndrome Following Aseptic Meningitis: A case Report

2025年6月28日〜29日に、東京都 国際医療福祉大学赤坂キャンパスにて開催された米国内科学会(American College of Physicians:ACP)日本支部 年次総会2025において、当院に短期研修に来た高槻病院 総合内科専攻医 冨手生成が、ポスター発表を行いました。

本発表では、無菌性髄膜炎を契機として発症したElsberg症候群の稀な症例を報告しました。この症例は、ACP日本支部とフロリダ大学リウマチ・免疫内科のGerald H. Stein先生との共同臨床推論カンファレンスで議論され、Stein先生のご指導のもと、現在英文症例報告として国際誌に投稿中です。

今後も当院では、若手医師の学術活動を積極的に支援し、国内外の専門家との交流を通じて、より質の高い医療と教育の提供に努めてまいります。

総合内科部長 濵田治が米国内科学会(ACP)日本支部 年次総会2025で

座長を務めました

公開日:2025年6月30日

2025年6月28日〜29日にかけて、東京都の国際医療福祉大学赤坂キャンパスにて開催された米国内科学会(American College of Physicians:ACP)日本支部 年次総会2025において、当院総合内科部長 濵田治が座長を務めました。

本セッションでは、全国の総合内科/総合診療分野を牽引されている飯塚病院 総合診療科 清田雅智先生より、2024年に国内で大流行したマイコプラズマ肺炎についてご講演いただきました。講演では、臨床現場における診断の工夫、薬剤選択の考え方、さらには抗菌薬に過度に依存しないマネジメントの重要性に至るまで、実践的かつ示唆に富んだ内容が紹介されました。

mMEDICI株式会社 廣瀬直紀先生 特別講演会を開催しました

公開日:2025年6月13日

2025年6月12日、当院でオンライン特別講演を開催し、mMEDICI株式会社CEOの廣瀬直紀先生をお迎えしました。講演のテーマは「疫学専門家が教える明日からできる医学論文の効率的読み方講座」。先生が東京大学公衆衛生大学院で学ばれた先読み型の論文読解法、論文の型についてご講演いただきました。オンライン配信を用いて、合計40名以上の方々にご参加いただきました。今回の学びを日々の臨床や研究に活かしていきたいと思います。

https://mmedici.co.jp/press/0WoyJcS6

診療看護師原田夏実が医学雑誌に執筆しました

公開日:2025年6月13日

高槻病院から短期研修に来ている総合内科診療看護師 原田夏実が『レジデントノート2025年7月号』(羊土社)特集

「医学情報の集め方・活かし方ー生成AI時代のスタンダード」において、以下の企画を執筆しました。

病棟業務がうまくまわる!医師と看護師のすてきな指示簿

病棟業務がうまくまわる!医師と看護師のすてきな指示簿

診療看護師からのひとこと【第4回 内服薬・外用薬のオーダーのしかた】

与薬の流れから、薬剤オーダーの鉄則、あるある事例とその改善案まで解説しています。

ぜひご覧ください

📖書籍の詳細・目次は羊土社の公式サイトより:https://www.yodosha.co.jp/rnote/book/9784758127363/

マウントサイナイ医科大学老年医学科 山田悠史先生 特別講演会を開催しました

公開日:2025年6月4日

2025年6月3日、当院にて特別講演を開催し、米国ニューヨークのマウントサイナイ医科大学老年医学・緩和医療科でアシスタントプロフェッサーとしてご活躍中の山田悠史先生をお迎えしました。 講演のテーマは「透析患者に対する老年医学評価」。米国老年医学専門医としての豊富なご経験から、最新の知見をわかりやすくご紹介いただきました。 特にGeriatric 5Ms(老年医学の5つのM)に関する具体的な臨床ツールは、明日からの診療に直結する内容で、多くの参加者にとっても大変実践的な学びとなりました。「ぜひオンラインでも参加したい」という声が多く寄せられたことから、当日は院内の現地参加に加え、オンライン配信を併用し、合計60名以上の方々にご参加いただきました。今回の学びを日々の外来・入院診療に活かしていきたいと思います。

診療看護師 鴻池陵が医学雑誌に執筆しました

公開日:2025年5月15日

総合内科診療看護師 鴻池陵が、『レジデントノート2025年6月号』(羊土社)特集「誰も教えてくれなかった病棟回診ー各時間帯でみるべきもの、やること、情報収集の勘所ー」において、以下の企画を執筆しました。

病棟業務がうまくまわる!医師と看護師のすてきな指示簿

診療看護師からのひとこと【第3回 注射オーダーのしかた】

指示を受ける側・出す側の両方を経験した診療看護師として、より良い医師-看護師間の協働を目指した”すてきな指示簿”を提案しています。

指示を受ける側・出す側の両方を経験した診療看護師として、より良い医師-看護師間の協働を目指した”すてきな指示簿”を提案しています。

本記事では特に以下のポイントを解説しています:

・点滴投与までのプロセスを理解し、現場の流れを踏まえた指示出しの

大切さ

・メディカルスタッフに配慮したオーダーが、医師・看護師双方に

とって効率的で、チーム医療の質を高めるという視点

ぜひご覧ください

📖書籍の詳細・目次は羊土社の公式サイトより:

https://www.yodosha.co.jp/yodobook/book/9784758127349/

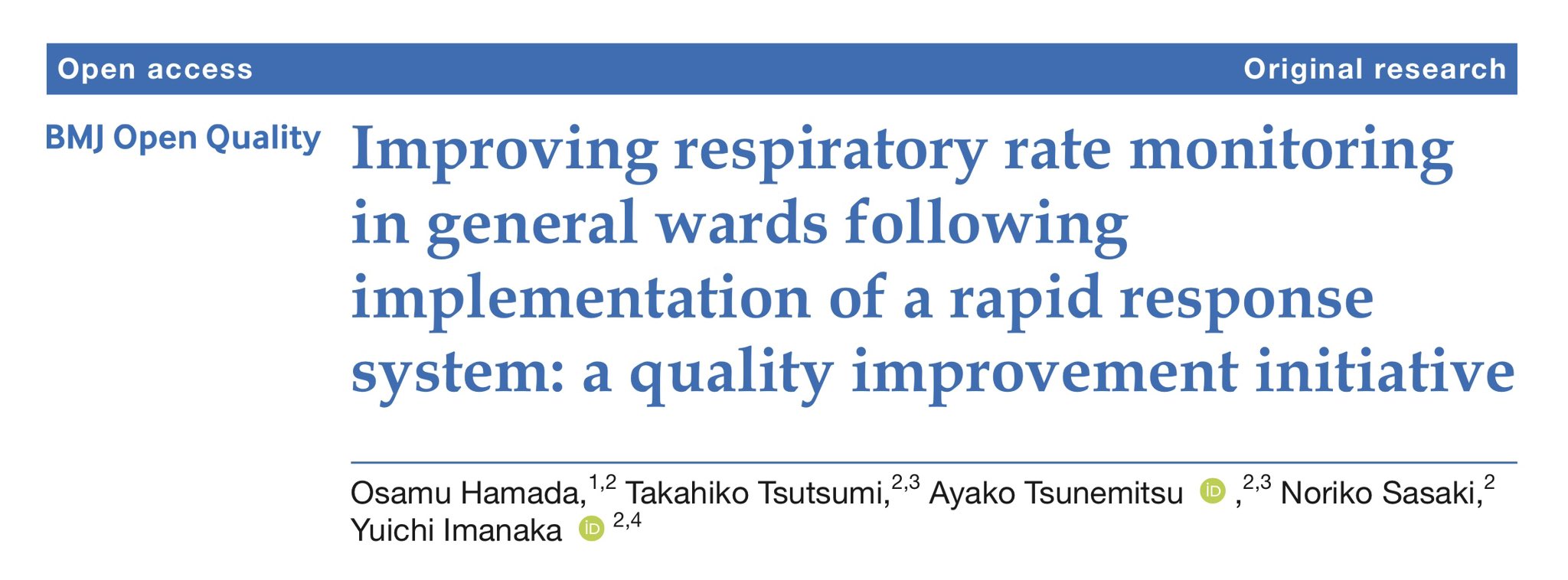

総合内科部長 濵田治の原著論文がBMJ Open Quality誌に受理されました

公開日:2025年4月14日

総合内科部長 濵田治の原著論文がBMJ Open Quality誌に受理され、公開されました。

https://bmjopenquality.bmj.com/content/14/2/e003218

論文タイトル:Improving respiratory rate monitoring in general wards following implementation of a rapid response system: a quality improvement initiative

院内迅速対応システム(RRS)導⼊を通じた⼀般病棟での呼吸数測定向上に関する医療の質改善プロジェクト

本研究は、濵田医師が前任地である法人内の高槻病院において、プロジェクトリーダーをつとめた医療の質改善(QI)プロジェクトの成果を論文化したものです。

RRSは院内で急変した患者の予後を改善するため、世界中で導入が進んでいます。その運用には、看護師による患者急変の早期察知が重要な役割を果たします。特にバイタルサインの中でも呼吸数は急変の予測因子として非常に重要とされていますが、測定が不十分であるケースが多く見られます。高槻病院でもRRS導入に際し、呼吸数測定割合の低いことが課題として浮上しました。そこで、RRS委員会主導のもと、⼀般病棟での呼吸数測定向上を目的としたQIプロジェクトが実施されました。

その結果、研究期間中に一般病棟での看護師による呼吸数測定の割合が3倍以上に増加するという成果が得られました。この成果が得られた背景について、多角的な要因分析やプロセス評価が実施されました。

総合内科部長 濵田治が『Hospitalist』2025年2号「薬物治療の質向上」特集の責任編集を担当

公開日:2025年3月12日

総合内科部長 濵田治が編集委員を務めるHospitalist誌(MEDSiメディカル・サイエンス・インターナショナル社)で、「薬物治療の質向上」特集の責任編集を担当させていただきました。

本特集では、練馬光が丘病院薬剤師 榎本貴一先生をゲストエディターにお迎えし、第一線で活躍する専門家の先生方に、薬物治療の質向上に関する知識と実践について、わかりやすく解説いただきました。「薬物治療の質向上の知識・スキル習得」や「医師と薬剤師の協働」に役立つトピックスを幅広く取り上げており、医師・薬剤師・診療看護師をはじめ、多くの医療従事者の皆様にご活用いただける内容となっています。

ぜひ、お手に取っていただければ幸いです。

MEDSiホームページの商品紹介のリンクは下記です。

目次も載っています。

https://www.medsi.co.jp/products/detail/4015

総合内科部長 濵田治が第30回日本病院総合診療医学会学術集会で演題を発表しました

公開日:2025年2月25日

発表タイトル:コマネジメントの実際:入院から退院までのケアプロセスを徹底解説!

2025年2月22日から24日にかけて、広島県の広島国際会議場で開催された第30回日本病院総合診療医学会学術集会において、総合内科部長である濵田治がパネルディスカッションで発表しました。

コマネジメントは内科医が他科患者の医療ケアに関する責任・権限・説明責任を共有するモデルです。米国で老年内科やホスピタリストと整形外科とのコマネジメントが患者アウトカム、患者・医療従事者の満足度を向上させることなどが報告されています。

本発表では、井上病院総合内科が整形外科と開始したコマネジメントの仕組みや成果が紹介されました。

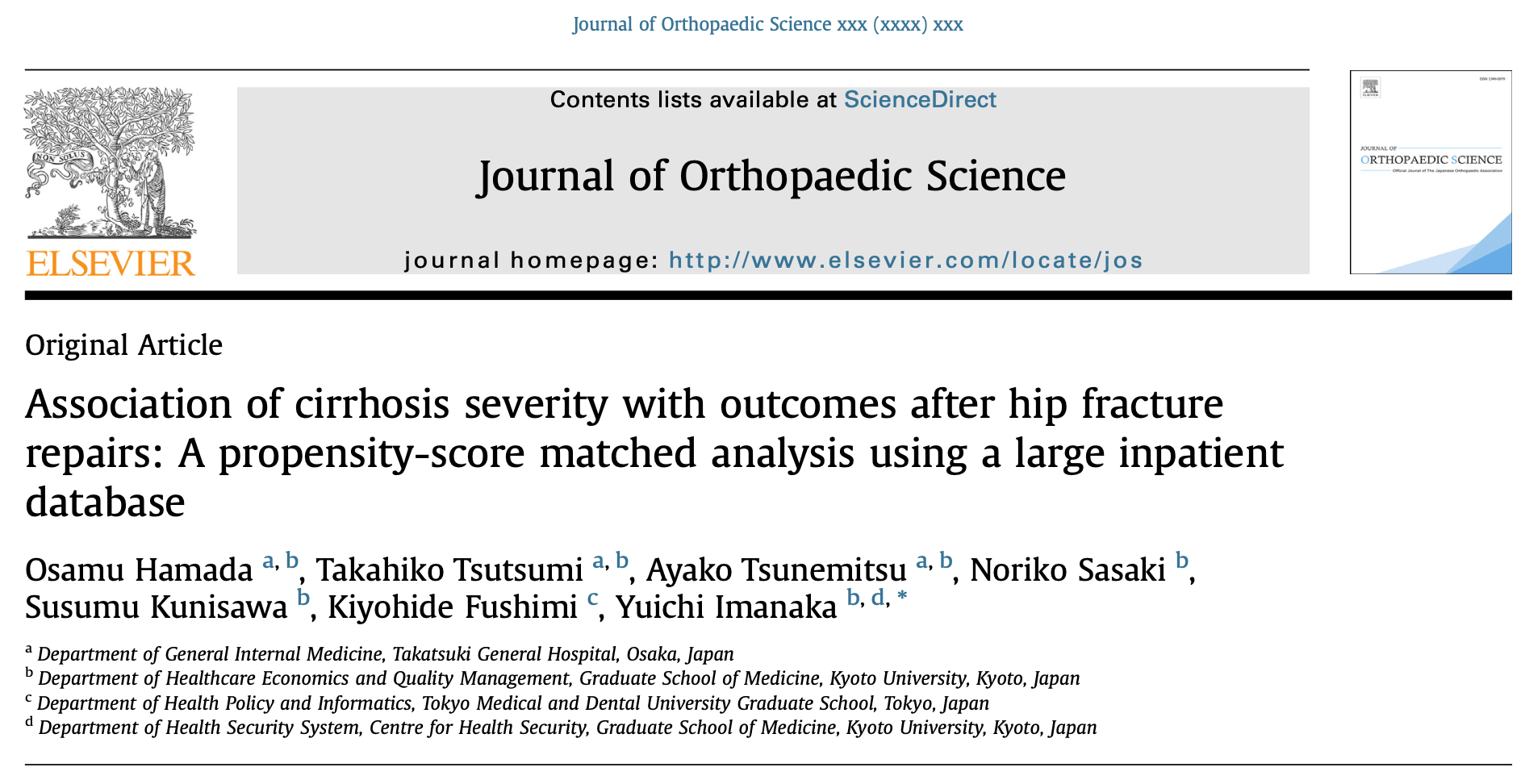

総合内科部長 濵田治の原著論文がJournal of Orthopaedic Science誌に受理されました

公開日:2025年2月21日

総合内科部長 濵田治の原著論文がJournal of Orthopaedic Science誌に受理され、先行公開されました。

2025年4月10日までの50日間、以下のリンクより無料で全文をご覧いただけます。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0949265825000387?dgcid=author

論文タイトル:

Association of cirrhosis severity with outcomes after hip fracture repairs:

A propensity-score matched analysis using a large inpatient database

(肝硬変の重症度と大腿骨近位部骨折術後の転帰との関連:全国大規模入院データベースを用いた傾向スコアマッチング解析)

本研究は、全国の入院患者データベース(DPCデータベース)を用いて、大腿骨近位部骨折患者における肝硬変の重症度(Child-Pugh分類)が術後転帰に与える影響を傾向スコアマッチング解析により検証した後ろ向き観察研究です。

▪背景

進行した肝硬変は複数の外科手術において術後死亡率の増加と関連することが知られていますが、大腿骨近位部骨折患者における肝硬変の重症度と術後転帰の関連性は十分に明らかにされていませんでした。

▪主な結果

・Child-Pugh分類が重症であるほど、術後転帰が不良であることが示されました。

・特に、Child-Pugh class Cの患者における院内死亡率は、class Bの患者と比較して4倍以上(6.3 % vs. 28.4 %; RD 22.09 % [95 % CI: 17.54%–26.63 %], RR 4.48 [95 % CI: 3.10–6.48] )でした。

▪臨床的示唆

この結果は、進行した肝硬変を有する患者、特にChild-Pugh class Cの患者に対して、個別化されたリスク・ベネフィットにの十分な議論が必要であることを示唆しています。また、周術期管理における多職種連携の重要性と、患者ごとの治療目標を踏まえた慎重な意思決定の必要性が強調されました。

総合内科 チーム功労賞受賞

公開日:2025年2月6日

総合内科が病院から表彰され、チーム功労賞を受賞しました。

近隣の医療機関や患者様、そのご家族、医療従事者から信頼される病院を目指して、当科も引き続き努力してまいります。

総合内科部長濵田治が第9回米国内科学会インド支部年次総会2024で講義しました

公開日:2024年12月4日

2024年8月16-18日にインドのラクナウで開催された第9回米国内科学会インド支部年次総会2024(American College of Physicians India Chapter 9th Annual Meeting of the IM ACP INDIA 2024)で総合内科部長の濵田が講演しました。

タイトル:Japan’s Healthcare System -its challenges and solutions-

インドは、国民皆保険がなく、医療インフラの未整備や医師不足と偏在など、様々な医療問題を抱えています。一方、日本の医療システムは、国民皆保険制度に基づき、高い医療サービスの質を提供しており、世界から称賛されています。しかし、超高齢化や医療費の増大、医師の偏在といった課題にも直面しています。今回の講演では、日本の医療システムとその課題への取り組みを共有し、文化や背景の違いを超えて、インドが抱える医療問題の解決に向けたヒントを提供することを目指しました。

総合内科部長濵田治が野口医学研究所のセミナーで講義しました

米国臨床留学を支援してきた野口医学研究所が主催するオンラインセミナーである野口グランドラウンドで総合内科部長の濵田が講演しました。

タイトル:あなたが透析患者の入院担当になったらー明日から使えるシャントの観察ポイントー

透析患者さんが入院した時の注意点、シャントの診察方法など、総合内科の立場から講義をしています。

総合内科部長 濵田治が第19回医療の質・安全学会学術集会で演題を発表しました

公開日:2024年12月3日

2024年11月29日から30日にかけて、神奈川県のパシフィコ横浜ノースで開催された第19回医療の質・安全学会学術集会において、総合内科部長である濵田治が一般口演を行いました。

発表タイトル:院内迅速対応システム(RRS)導⼊を通じた⼀般病棟での呼吸数測定向上に関する医療の質改善プロジェクト

本発表では、濵田医師が前任地である法人内の高槻病院において、プロジェクトリーダーをつとめた医療の質改善(QI)プロジェクトの成果が紹介されました。RRSは院内で急変した患者の予後を改善するため、世界中で導入が進んでいます。その運用には、看護師による患者急変の早期察知が重要な役割を果たします。

特にバイタルサインの中でも呼吸数は急変の予測因子として非常に重要とされていますが、測定が不十分であるケースが多く見られます。高槻病院でもRRS導入に際し、呼吸数測定割合の低いことが課題として浮上しました。そこで、RRS委員会主導のもと、⼀般病棟での呼吸数測定向上を目的としたQIプロジェクトが実施されました。

その結果、研究期間中に一般病棟での看護師による呼吸数測定の割合が3倍以上に増加するという成果が得られました。この成果は、呼吸数測定の向上において、即効性と持続性を備えた介入の有効性を示す重要な知見として報告されました。

.png)

総合内科診療看護師 鴻池陵が第10回日本NP学会学術集会で演題を発表しました

公開日:2024年12月2日

2024年11月22日から24日にかけて、東京の国際医療福祉大学で開催された第10回日本NP学会学術集会において、総合内科の診療看護師である鴻池陵が一般口演を行いました。

発表タイトル:診療看護師主導の医療の質改善プロジェクト開始前における院内転倒の現状と課題

本発表では、診療看護師が看護師として患者ケアの最前線で培った経験を活かし、診療の視点から院内転倒を分析し、効果的な介入を行える可能性について発表しました。また、診療看護師が研究手法を習得することで、医療の質向上において中心的な役割を果たす潜在能力があることを発表しました。

広報誌 蒼空Vol.49掲載

公開日:2024年10月2日

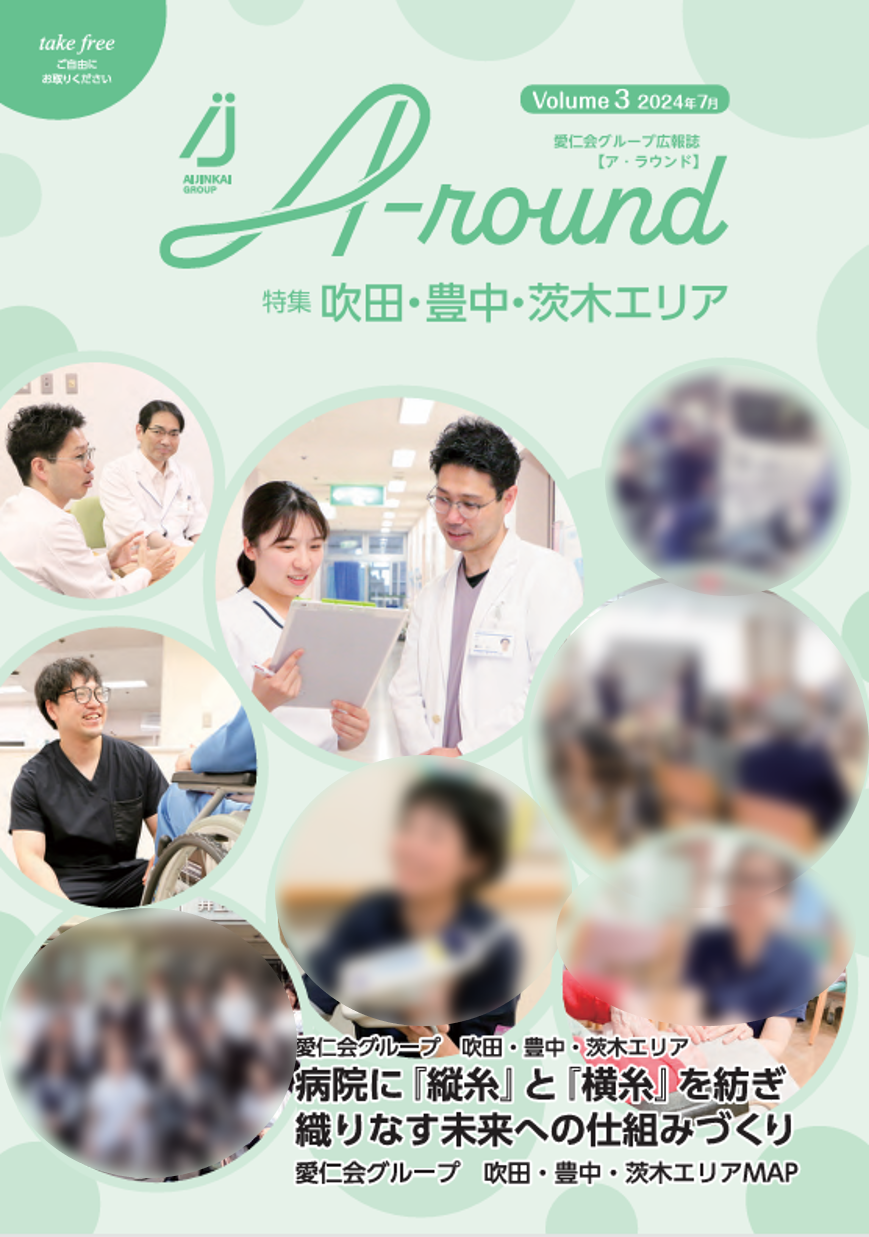

愛仁会グループ広報誌ア・ラウンドで総合内科の設立と展望について特集が組まれました。

公開日:2024年8月20日

院長・看護部長・事務部長・内科部長と座談会を開き、それぞれの視点から総合内科の設立背景・目的・そして期待される影響について深掘りされています。

表紙の画像をクリックすると内容を閲覧いただけます。(PDFが開きます)

総合内科部長 濵田治が協力員として参与した「冠動脈疾患一次予防ガイドライン」がCirculation Journal誌に掲載されました

公開日:2024年6月18日

総合内科部長 濵田治が協力員として関わった、日本循環器学会の「2023年改定版 冠動脈疾患一次予防ガイドライン (JCS 2023 Guideline on the Primary Prevention of Coronary Artery Disease)」がCirculation Journal誌に掲載されました。

このガイドラインは、日本語版に続き英語版も公開されました。前身の「虚血性心疾患の一次予防ガイドライン」は2001年に初版が発表され、その後およそ5年ごとに改定を重ねてきました。今回、「2023年改定版 冠動脈疾患一次予防ガイドライン」と名称を改め、最新の医学情報を提供するために刊行されました。このガイドラインは、冠動脈疾患の予防における現場での判断の一助となることを目的としています。

以下はフルテキスト閲覧用のリンクです。

学生や初期・後期研修医の地域研修を受け入れています

当院総合内科では、2024年度から他院からの内科後期研修医の研修を受け入れております。また、2025年度からは初期研修医の地域研修も受け入れを開始しました。2025年度は、淀川キリスト教病院・高槻病院・済生会吹田病院・明石医療センターより、計20名の研修医の先生が2〜5週間の研修に来ました。2026年度には、大阪市立総合医療センターからもご依頼をいただいております。

さらに、国際医療福祉大学(東京)の診療看護師学生実習や、大阪大学医学生のクリニカル・クラークシップの受け入れも行っております。

研修体験記

当院での研修を終えた研修医や学生の皆さんに、研修体験記をご寄稿いただきました。

バックナンバー

【初期研修医】2025年4月1日~4月30日 淀川キリスト教病院 K.N.先生

【初期研修医】2025年4月30日~5月9日 高槻病院 K.M.先生

【初期研修医】2025年5月14日~5月23日 高槻病院 Y.H.先生

【初期研修医】2025年6月5日~6月18日 高槻病院 T.N.先生

【初期研修医】2025年6月16日~7月18日 済生会吹田病院 A.Y.先生

【初期研修医】2025年6月23日~7月4日 高槻病院 K.E.先生

【初期研修医】2025年7月5日~7月18日 高槻病院 S.Y.先生

【NP学生】2025年7月7日~7月11日 国際医療福祉大学 H.S.さん

【NP学生】2025年8月4日~8月8日 国際医療福祉大学 S.H.さん

【初期研修医】2025年8月4日~8月15日 高槻病院 Y.H.先生

【NP学生】2025年9月8日~9月12日 国際福祉医療大学 N.Y.さん

【NP学生】2025年9月16日~9月19日 国際福祉医療大学 S.N.さん

【初期研修医】2025年8月18日~8月29日 高槻病院 R.K.先生

【初期研修医】2025年9月1日~9月12日 高槻病院 S.T.先生

【初期研修医】2025年9月29日~10月10日 高槻病院 K.O.先生

【初期研修医】2025年10月14日〜10月24日 高槻病院 K.M.先生

【初期研修医】2025年10月20日〜10月31日 明石医療センター N.I.先生

【初期研修医】2025年10月27日〜11月7日 高槻病院 H.O.先生

【初期研修医】2025年12月1日~12月5日 済生会吹田病院 S.M.先生

【初期研修医】2025年11月4日~12月5日 済生会吹田病院 Y.K.先生

【医学部学生】2026年1月5日~1月16日 大阪大学 M.S.さん

【医学部学生】2026年1月5日~1月16日 大阪大学 M.K.さん

淀川キリスト教病院 初期研修医2年目 K.N.先生

研修期間

2025年4月1日〜4月30日

井上病院地域研修体験記

はじめに(目的・動機)

私が井上病院での地域研修を志望した理由は、総合内科的な視点を学びたいと考えたからです。私は3年目以降の専門として内科系への進路を考えており、どの診療科に進むにしても内科系疾患全般を総合的に見ることができる医師になることを目指しています。そのために必要な知識と経験を得られると考え、井上病院を選択しました。

研修内容

主な研修内容としては、病棟患者を担当し、自身で問診や診察を行い、上級医と共に今後の方針について考えることでした。毎朝のカンファレンスではプレゼンテーションを行い、方針の誤りや不足している点をブラッシュアップしていただきました。また、高槻病院総合内科との合同勉強会に参加したり、インフォームドコンセントの機会をいただいたり、中心静脈カテーテル留置といった手技を経験することができました。訪問看護に同行したり、外来診療の見学をしたりと、地域研修特有の内容も多く経験させていただきました。どの内容も丁寧にご指導いただき、大きな学びとなりました。

学んだこと・気づき

主に学んだことは3点あります。1つ目はカルテや診療情報提供書の書き方です。患者の問題に対して一つ一つアセスメントを行い、他の医療従事者が診療内容や方針を理解しやすい書き方を教えていただきました。井上病院は転院先となることも多く、診療情報提供書の受け取り手としての経験を通じて、どのような情報が必要とされるのかを理解することができました。

2つ目は臨床推論に関する学びです。日々の診療の中で生じた疑問に対して、どのように解決していくかを学びました。特に、UpToDateや生成AIの使い方について、適切な利用法や注意点を教えていただきました。

3つ目は退院調整に関する経験です。退院調整を行う機会が多く、退院先としての選択肢や、家族・本人の希望、リハビリによるADL改善の見込みについて考える習慣を身につけることができました。

その他、看護能力と診療能力を兼ね備えた診療看護師と働く初めての機会を得て、新しい視点を学ぶことができました。

今後への活かし方

井上病院で学んだことは、今後の診療、特に3年目以降に専攻医となった際に大いに役立つものばかりです。総合内科的な能力に加え、カルテの書き方、臨床推論、退院調整など、様々な点で大きく成長できたと感じています。学んだことを忘れないよう、今後の診療でも活かし、自身のものにしていきたいと思います。

まとめ

井上病院は、医師に限らずどの職種の方も優しい人ばかりで、気持ちの良い挨拶が飛び交う暖かく働きやすい職場でした。その中で総合内科的な能力をこの時期に学べたことは、今後の医師人生に大きく生きてくると確信しています。内科系を専攻する予定のある研修医や、総合内科的な視点を学びたいすべての研修医に、井上病院での地域研修をお勧めします。最後に、お世話になった濵田先生、藤本先生をはじめとした井上病院のスタッフの皆様には心から感謝申し上げます。

指導医からひと言

臨床に対するひたむきな姿勢と、患者様やスタッフへの温かい接し方がとても印象的でした。担当された患者様が退院時に涙ながらに感謝の言葉を伝えていた姿から、先生がどれだけ信頼されていたかがよく伝わってきました。これからのご活躍を応援しています。お疲れさまでした。

高槻病院 初期研修医2年目 K.M.先生

研修期間

2025年4月30日〜5月9日

井上病院地域研修体験記

今回の地域研修では、井上病院にて地域研修をさせていただきました。私は普段、高槻病院という急性期病院で勤務しており、患者様をリハビリ目的で他院に転院いただくことが多いです。今回の研修を通じて、そうした患者様が実際に転院後、どのようにリハビリテーションを受け、どのような調整の上で自宅へ退院されるのかを学ぶことができました。特に、入院時から退院前カンファレンスまで一貫して見学できたことで、具体的な流れや多職種連携の様子をより明確にイメージすることができ、今後の診療に活かせると感じました。

また、研修中には私自身の対応が不十分で、担当患者様とのコミュニケーションがうまく取れず、トラブルに発展してしまう場面もありました。その際には、濱田先生が迅速に対応してくださり、問題解決のためにご尽力いただきました。加えて、どのように対応すべきかをご指導いただき、医学的な知識だけでなく、社会人として必要な処世術についても学ぶことができ、大変貴重な経験となりました。

井上病院での研修は、高槻病院以外の病院で初めての勤務経験でもありましたが、診療科間の垣根が低く、他科の先生方も気さくに話しかけてくださるなど、風通しの良い職場環境であると感じました。また、医師のみならずコメディカルの方々も積極的に挨拶してくださり、病院全体として非常に温かい雰囲気が印象的でした。このような環境が、患者様のリハビリや退院支援にも良い影響を与えているのではないかと思います。

さらに、病院食堂の食事も非常に印象的で、1食300円というリーズナブルな価格にもかかわらず、ボリュームがあり、とても美味しく、毎日の楽しみとなっていました。

今回の地域研修を通じて、急性期病院では見えにくかった患者様のその後の過程を学ぶことができ、医師としての視野を広げる貴重な機会となりました。

指導医からひと言

体験記に書かれていた患者様が、退院前カンファレンスで先生に握手を求め、力強く握手を交わしたエピソードがとても印象に残っています。先生の真摯な姿勢が患者様にしっかりと届いた結果だと思います。今後もその姿勢を大切に、ぜひ素晴らしい医師になってください。お疲れさまでした。

高槻病院 初期研修医2年目 Y.H.先生

研修期間

2025年5月14日〜5月23日

井上病院での地域研修を終えて

地域研修として約2週間、井上病院総合内科で研修をさせていただきました。病棟管理だけでなく退院調整、外来見学、退院後訪問指導と沢山の経験をさせていただきとても充実した研修期間となりました。

井上病院では自病院との違いを意識する場面が何度もありました。ひとつひとつの物品や院内ルールの違いだけでなく、患者層やニーズ、地域における病院としての役割の違いを感じることができました。

そして、もう1点印象に残ったのが、退院後訪問指導への同行です。「患者さんが退院後にあらたに発生した問題点があるか」や「退院前にイメージしていた通りの生活ができているか」という目線からみることを学ばせていただきました。訪問看護や訪問診療とはまた違った、入院中からの病状の変化を知っている存在が介入することで患者さんの些細な変化に気が付くことができる点でとても良いと思いました。

短い期間でしたが、医師、コメディカル、スタッフの皆さんがとてもフレンドリーに温かく接してくださり、毎日楽しく過ごすことができました。自病院に帰ってからもこの経験を活かしながら少しずつ成長していければと思います。ありがとうございました。

指導医からひと言

退院後訪問指導では、「病院中心」ではなく「患者様のくらしを支える」と言う視点の重要性をしっかりと学ばれていたのが印象的でした。向上心の高さと主体的な学びの姿勢がとても素晴らしかったです。これからの成長を楽しみにしています。お疲れさまでした。

高槻病院 初期研修医2年目 T.N.先生

研修期間

2025年6月5日〜6月18日

井上病院地域研修体験記

今回の地域医療研修では、井上病院にて慢性期医療を中心とした診療の現場を体験させていただいた。慢性期病院という環境は、急性期医療とは異なり、患者さんの生活背景や社会的要因に寄り添った長期的な支援が求められる場である。今回の研修を通じて、地域包括ケアの実践、チーム医療の重要性、高齢者医療の現実など、さまざまな学びを得ることができた。

井上病院では、主に高齢の患者さんが入院している。例えば、心不全増悪で入退院を繰り返している方が急性期の治療を終えた後にADL回復目的に入院され、在宅復帰に向けたリハビリや介護支援が継続して行われており、医療だけでなく生活の質(QOL)を高める取り組みが重視されていた。

また、病棟で入院されている患者さん以外にも退院後施設や自宅へ帰られた方のもとへ訪問し、退院後の服薬や生活上の注意点等を確認する退院後訪問指導にも同席させていただくことができた。退院後、患者さんが実際にどのような生活を送っているかを確認することができ、退院時に気を付けなければいけない点などが想像しやすくなった。

また、高齢者医療においては、延命治療の是非やACP(アドバンス・ケア・プランニング)も重要な課題であると感じた。実際の現場では、家族との面談を通して患者さんの価値観を尊重しつつ、現実的な医療の選択がなされていた。病状の進行とともに、「治す医療」から「支える医療」への移行が求められる中で、医師の役割もまた変化していくことを学んだ。

井上病院での研修を通じて、地域医療における慢性期病院の意義と、医療と生活を結びつける支援の在り方を理解することができた。今後医師として、疾患そのものだけでなく、患者さんの生活背景や人生観にも配慮した医療を実践していきたいと強く感じた。

指導医からひと言

慢性期病院で、患者さんがどのようにくらしへ戻っていくかを熱心に学んでいました。回診を1日2回し、転院後に不安を抱える患者さんに寄り添った丁寧な診療をする姿が印象的でした。医師として求められる資質・能力をすでに高いレベルで備え、さらに磨こうとする姿勢にも感銘を受けました。ぜひ立派な指導医やチームリーダーへと成長していかれることを期待しています。

済生会吹田病院 初期研修医2年目 A.Y.先生

研修期間

2025年6月16日~7月18日

井上病院地域研修体験記

地域研修として井上病院で5週間研修させていただきました。亜急性〜慢性期の病院で何が行われているのか、そこからどのように退院して行くのかを見ることができて興味深かったです。

カルテの書き方や総合内科的な目線、内科の知識はもちろんのこと、看護師さんや薬剤師さんと上手く連携を取るための工夫等も学ばせていただきました。濱田先生と専攻医の先生、診療看護師(NP)さんがとても教育熱心で、記載したカルテをきちんと確認してフィードバックをくださったり、カンファレンスで発表したり、診療情報提供書を書く機会を研修医にも与えてくださったことがとても有り難かったです。

また、総合内科で研修させていただいていたにも関わらず、他科の先生がCVカテーテル挿入等の手技をさせてくださったことにも感動しました。院内ですれ違うスタッフの方が必ず挨拶してくださるのが、井上病院が働きやすく素晴らしい病院であることの表れだと感じました。

内科を志望する人は、地域研修で井上病院を選択することをお勧めします。教えていただいたことを忘れず残りの半年、初期研修に励みたいと思います。5週間、ありがとうございました。

指導医からひと言

研修が進むにつれて、先生の持ち味や積極性が随所に発揮されていましたね。高槻病院からの研修医の先生方とも交流が生まれ、他科の先生方からも可愛がられながら手技の機会も得て、日を追うごとに意欲的に研修に取り組む姿がとても印象的でした。新たな環境の中で多くを吸収し、着実に成長されていく先生の姿を間近で見ることができて、とても嬉しかったです。

高槻病院 初期研修医2年目 K.E.先生

研修期間

2025年6月23日~7月4日

井上病院地域研修体験記

今回の地域実習を通じて、慢性期の医療や在宅医療の現場に触れることができ、大変貴重な経験となりました。

これまで私は急性期疾患の対応に重点を置いて学んできましたが、今回の実習では慢性期の患者さんに対する治療やリハビリテーションの重要性を実感しました。慢性期では疾患そのものだけでなく、生活の質や患者さん自身の希望を踏まえた支援が求められることが印象に残りました。特に、慢性期にも複数の選択肢となる医療機関が存在しており、それぞれの役割や特徴があることを学びました。

また、慢性期の現場でも感染症や心肺停止などの急性疾患が起こることがあるのはもちろんですが、その対応も重要であることを実感しました。病態の変化に柔軟に対応できる力を身につける必要があると改めて感じました。

さらに、実習中は医師、看護師、リハビリスタッフなど多職種の方々と意見を出し合い、連携して患者さんに関わる機会が多くありました。チーム医療の大切さを肌で感じ、今後の学びにも大きくつながると感じています。

退院後訪問指導にも同行させていただき、患者さんのご自宅での生活の様子を直接見ることができたことも非常に印象的でした。病院の中では見えにくい、患者さんの本当の生活や背景に触れることができ、今後の診療においてより生活に寄り添った視点を持つことの重要性を学ぶことができました。

今回の地域実習で得た学びを今後の医療現場での実践に活かしていきたいと思います。貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

指導医からひと言

亜急性期や慢性期の現場で求められる知識や技能を学び、急性期の現場に還元しようと積極的に学んでいましたね。当科が大切にしている「誰が何を発言しても大丈夫」「絶対に聞いてもらえる」という心理的安全性の高い空間づくりにも積極的に関わろうとする姿勢が見られました。エコーやCVカテーテルなど学びたいスキルも明確にしていましたね。問題解決能力も高く、今後の成長が非常に楽しみです。

高槻病院 初期研修医2年目 S.Y.先生

研修期間

2025年7月5日~7月18日

井上病院地域研修体験記

私は今回、井上病院での実習を通じて、慢性期医療の現場や総合内科としての役割を肌で感じる貴重な機会を得ました。井上病院は地域に根ざした慢性期病院であり急性期治療を終えた患者さんの自宅復帰への支援なども行っており、今まで考えたことのなかった患者さんの生活背景やADLについてより真剣に学習することができました。また、腎臓内科の入院患者さんや透析も診させていただき、腎臓内科を志望科としている私にとって大変勉強になりました。

実習では主に総合内科の先生のご指導のもと、入院患者さんの診察やカンファレンス、回診に同行させていただきました。患者さんについても、慢性疾患を複数抱えていらっしゃる患者さんが多く、一つひとつの疾患についてアセスメントをたてて、上級位の先生相談させていただくことで、内科の病棟管理の力をつけることができました。また、今回担当させていただいた患者さんが、入院後に訴えた症状を丁寧に診察した結果、重大な疾患が見つかり、このように重大な疾患が隠れていることもあるのだと気を引き締めるきっかけとなりました。

腎臓内科の先生のもとでは、実際に患者さんを診させていただいたり、腎生検の病理標本を顕微鏡を一緒に見せていただいたり、腹膜透析のレクチャーを受けたりと、とても丁寧にご指導いただき、大変勉強になりました。

手技についても、CVカテーテルの留置やバスキュラーアクセスカテーテルの挿入も数回経験させていただき、終了後には丁寧なフィードバックもいただき、とても充実した研修となりました。

井上病院では、各科の垣根が低く、医師同士だけでなく、看護師さん、薬剤師さんとも多職種間でのコミュニケーションも非常に円滑であり、患者さん中心の医療が自然と実践されていると感じました。研修医という立場にもかかわらず、丁寧にご指導していただき積極的に治療や手技に関わらせてくださった、上級位の先生方やスタッフの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

指導医からひと言

腎臓内科を志望する明確な目標を持ち、透析患者の診療や中心静脈カテーテル留置などの手技にも積極的に取り組んでいましたね。臨床推論も丁寧で、重大な疾患を自分で診断するなど成長が見られました。チーム内外でのコミュニケーション力も高く、今後の更なる飛躍を期待しています。

国際医療福祉大学 特定行為看護師養成分野 修士課程2年目 H.S.さん

研修期間

2025年7月7日~7月11日

井上病院地域研修体験記

この度、社会医療法人愛仁会井上病院の総合内科で診療看護師として実習の機会をいただきました。日々、患者の自立した生活や人生における大切なものを重視する診療方針に触れて、多くの学びと気付きを得ることができました。

実習で最も印象的だった点は、高齢患者や複数の持病を抱えた方に対して、多職種が連携して一人ひとりに寄り添うチーム医療でした。医師だけでなく、看護師や理学療法士などの他職種と密に情報共有を行い、患者さんの生活背景や価値観に応じた介入方法を決定していく過程を実際に経験できました。また医師の診断や治療計画への関わりだけでなく、患者やご家族への説明の場にも同席させていただきました。私は、急性期医療しか経験したことがなく、実際に慢性期患者に関わらせて頂き、慢性期管理の難しさや治療単体として考えるのではなく「医療」と「生活支援」が一体として考えていく重要性を強く感じました。

日々の実習指導では、カルテ記載やプレゼンテーション、治療内容の考え方など、基礎から実践に持っていけるよう熱心にご指導をいただきました。特に、患者の全体像を把握し、生活者として捉える点は、座学では得られない臨床実践でした。プレゼンテーションでは、自分の思考を整理する訓練にもなり、日々の振り返りを行うことによって自分に足りない新たな課題や今後の成長目標を明確にすることができました。また、診療看護師として、自分がどんな役割を担えるか、多職種との連携や実際の患者へのアプローチ、退院後の生活まで見据えた支援について深く考える機会となりました。

他の病院でも実習をさせて頂く経験がありましたが、各診療科の垣根が無く会話することができ医局内もアットホームな環境で、風通しが良い職場環境であると感じました。そのため、短期間の実習でしたが、知識やスキルの不足を痛感しつつも、診療看護師としての視点や役割を実践的に理解することができ、今後のさらなる成長への動機づけになりました。

最後に、指導していただいた濵田先生、経田NP、鴻池NP、一緒に働いた医療チーム、患者やご家族に心から感謝します。今後も、患者と寄り添い多職種と協働しながらより良い医療が提供できるよう診療看護師として貢献したいと強く感じました。

指導医からひと言

短期間で多くを吸収し、真摯に学んでいた姿勢が体験記からも伝わってきました。急性期の治療を終えた時に、「ヘルスケア」と患者さんの「くらし」の接点を見つめ、課題を言語化し、行動に移していましたね。「NPだからこそできる価値提供」を意識された今後のご活躍を心から応援しています。

国際医療福祉大学 特定行為看護師養成分野 修士課程2年目 S.H.さん

研修期間

2025年8月4日~8月8日

井上病院地域研修体験記

今回、井上病院総合内科で診療看護師大学院生としての実習をさせていただきました。

井上病院は、急性期から自宅への移行期を担う役割があり、自宅退院までの準備を家族・多職種・地域と密接に連携しながら進めておられました。そのため「くらし」を基盤とした患者さんに対し、具体的に何ができれば元の生活に安心・安全に戻れるのかをご教示いただくことができました。これは、私が自施設で行っていることの延長であり、さらにその先の「暮らしに踏み込む」調整的役割であると感じました。特に、急性期から生活者として対象を捉え、合併症を予防していくことの重要性を、再認識できました。また実習期間中は大学院論文の書き方についてもご指導いただきました。論文構成の基本や、臨床経験を学術的にまとめる方法を学べたことは、今後の研究活動や学会発表において大きな財産となると感じています。

私は立場上、地元の自施設に戻り、まだ診療看護師の勤務実態がない環境でその役割を模索しなければならない状況にあります。自施設は高度急性期病院であり、地域の基幹病院としての役割を担っています。日々の勤務において、救命できても、患者さんやご家族が元の暮らしに戻れるかどうかは、患者本人の希望やご家族の介護力に大きく左右され、そこには希望と同時に、長期的な苦しみや疲弊が存在することを痛感してきました。濵田先生からは、『診療看護師は2つのアクセルを持っている。これまでの経験に基づく看護師としてのアクセルと、医学的診療のアクセル、との両方を上手に使いこなすことが重要で、これには指導医のもとで基本をしっかり学び、その上に各診療科の知識を積み上げていくことが必要だ』とのお言葉をいただきました。この言葉は、卒後に自施設で研修プランを立てていた私にとって、今後の具体的な道筋を明確にするものとなりました。一方、机上の知識を数ヶ月の実習で確認しながら修士課程を修了しても、実践の現場ではすぐに対応できないことがあります。診療看護師として十分な力を発揮できるよう、診療看護師として自施設でどのように活動していくかについても多くのヒントをいただきました。

最後になりましたが、本実習に際し貴重な学びの機会を与えてくださった井上病院総合内科の皆さま、丁寧にご指導くださった濵田先生・鴻池NP・経田NP、そして日々の業務の中で温かく迎え入れてくださったスタッフの皆さまに心より御礼申し上げます。

指導医からひと言

今回の実習では、病院からくらしへの橋渡の現場で、多職種・地域連携の重要性を理解されていたことが印象的でした。患者さんやご家族の「くらし」に目を向け、安心して生活の場に戻るための条件を具体的に捉える姿勢は、NPとしての大きな強みになります。診療と看護という2つの「アクセル」「視点」を磨きながら、今後も自施設での役割を構築していかれることを期待しています。

高槻病院 初期研修医2年目 Y.H.さん

研修期間

2024年8月4日~8月15日

井上病院地域研修体験記

井上病院での2週間の研修を通じて、研修医の間に他施設で学ぶ機会はとても大きい事だと思いました。急性期の病態の患者さんが多く来院される高槻病院と比べて、井上病院は慢性期の患者さんや、施設などに入所する前のリハビリなどを目的に入院される方も多いように感じました。内服されている薬剤を整理したり、転院調整を行ったり、これまで高槻病院では深く関わることが難しかった部分にも目を当てることができました。また、介護福祉施設などへ入所を検討する際には、薬価なども踏まえた配慮が必要だと強く感じました。今までの勤務では特に気にかけず薬剤を処方してしまっていたこともあるので、3年目以降に働く上でそういった視点も取り入れることができればと思います。

外来も見学させていただきましたが、健診結果に不安を感じて来院された方や、食欲不振・血圧高値を主訴とする患者さんなどの診察をみました。各病院ごとに規模が違って、果たす役割も少しずつ違うことを短い期間ではありましたが実感することができて良かったです。また、様々な病院から研修医を地域研修として迎えているので、他病院について聞いたり、情報交換をしたりと交流の面でも充実した時間を送れました。

症例でいえば、中〜重症の肝硬変の管理がとても印象に残っています。肝硬変自体の栄養管理や内服の管理はもちろんですが、主な合併症を挙げてそれぞれに対する必要な対応を上級医の先生方の指導やガイドラインを参考にしながら学ぶことができ、自分の知識が大きく広がったと感じています。手技として腹腔穿刺も経験し、大変勉強になりました。さらに、私が外科志望ということで、泌尿器科の手術にも参加させていただきました。泌尿器の手術は初めての経験で新鮮だっただけでなく、先生方から外科医としての心構えや縫合の方法などをご指導いただき、大変有意義な時間でした。

今回の研修は、今後医師として働く上でもとても良い経験になりました。濵田先生・間先生をはじめ、鴻池さん・経田さんにも大変お世話になりました。2週間ありがとうございました。

指導医からひとこと

今回の研修では、急性期病院とは異なる慢性期病院の特徴を的確に捉え、薬剤調整や転院支援といった慢性期ならではの視点を学ばれていたことが印象的でした。肝硬変の包括的管理や腹腔穿刺などの手技も積極的に経験しましたね。外科志望であることから、外科系の診療科の先生方にも可愛がられ、手術にも真剣に臨まれていました。多彩な学びを糧に、今後さらに幅広い臨床経験を積んでいかれることを期待しています。

国際医療福祉大学 特定行為看護師養成分野 修士課程2年目 N.Y.さん

研修期間

2025年9月8日~9月12日

井上病院地域研修体験記

この度、社会医療法人愛仁会井上病院総合内科にて診療看護師大学院生として実習の機会をいただきました。限られた期間ではありましたが、日々の診療に限らず、最新のエビデンスや勉強会等でアップデートできる機会があったり、また個人的には診療看護師(NP)としての将来像を改めて見つめ直す貴重な経験となりました。

診療看護師として働く上で、全国的にもまだ明確なロードマップが定まっていない現状があります。特に、卒後すぐに自施設で診療看護師としての立ち上げを担う院生にとっては、その役割や働き方をどのように定義し、実際に形にしていくかが大きな課題となります。私自身もその一人であり、これまでは診療看護師としての将来像を漠然としかイメージできていませんでした。全国で1000人に満たない診療看護師の中で、強みを十分に発揮できている方は半数にも満たないという話を耳にすることもあり、改めてその難しさを感じています。雇用する施設にとっても、役割が明確でない人材を迎え入れることには少なからず不安があるはずです。だからこそ、診療看護師が「施設にとってのメリット」「患者にとってのメリット」「共に働く他職種にとってのメリット」を、いかにその組織の中で発揮・提示できるかが極めて重要だと思います。

今回の井上病院総合内科での研修では、濵田先生のご指導のもと、「患者の暮らしとケア」を見据えた実践を学ぶことができました。患者がより良い暮らしに戻るために、医療と生活支援をどのように結びつけるかという濱田先生の信念に触れ、私自身の診療看護師としての今後の糧となりました。さらに、臨床にとどまらず、共に自施設に対するアプローチを検討してくださり、自分の診療看護師としての今後を改めて見直す貴重な機会になりました。加えて、人材育成という観点からも、すっと腑に落ちるような言葉や、気づきを引き出す指導で、濵田先生のもとで研修を受けられることは、研修医や診療看護師など役職問わず、さまざまな方の学びにつながると感じました。

最後になりますが、本実習に際し貴重な学びの機会を与えてくださった井上病院の皆さま、ご指導いただいた濵田先生・鴻池NP、そして温かく迎え入れてくださったスタッフの皆さまに、心より御礼申し上げます。

指導医からひとこと

今回の研修では、診療看護師としての将来像を真剣に模索しながら、日々の診療に加え、患者さんの「くらし」や「ケア」のつながりを意識した実践に取り組まれていた姿が印象的でした。自施設での立ち上げに向けた課題意識を常に持ちながら学ばれていた点も素晴らしかったと思います。限られた期間の中でも、井上病院での学びを「自分の糧」に変えようとする姿勢が随所に見られました。今回得た気づきや学びが、今後の臨床やキャリア形成の支えとなることを願っています。

国際医療福祉大学 特定行為看護師養成分野 修士課程2年目 S.N.さん

研修期間

2025年9月16日~9月19日

井上病院地域研修体験記

この度、社会医療法人愛仁会井上病院の総合内科で診療看護師としての実習の機会をいただきました。

研修を通じて、診療看護師という役割を深く理解し、その強みを最大限に生かす指導をしてくださる濵田先生の熱意を強く感じました。臨床経験を持つ看護師だからこそできる視点を尊重し、どのように診療看護師として成長していくべきかを具体的にご指導頂きました。先生の説明は非常にわかりやすく、一人でもよい診療看護師を育成したいという思いが伝わってきました。

さらに、根拠に基づく医療を実践し、その内容を明確に言語化して共有するプレゼンテーション能力は、診療看護師に求められる重要な要素であることを認識する機会となり、スタッフ間でのコミュニケーションやレクチャーを通じて、今後の課題を見つめ直すきかっけにもなりました。また、診療科の垣根がなく誰にでも相談しやすい雰囲気があり、病院全体として温かく学びを支えてくださる環境であったことが印象的でした。

私はこれまで急性期医療の経験しかなく、今回慢性期の患者さまと関わる中で、慢性期管理の難しさを痛感しました。同時に、治療を単体として捉えるのではなく「ケア」と「くらし」を一体として考える重要性を強く感じました。今後到来する超高齢社会において、この視点は不可欠であり、そこに貢献できる診療看護師として成長していきたいと強く思いました。

とりわけ、井上病院は地域に根ざし、幅広い医療を切れ目なく提供している姿勢に触れたことは、地域医療の現場における診療看護師の役割を具体的に描くための大きな示唆となりました。

最期になりましたが、本実習に際し貴重な学びの機会を与えてくださった井上病院総合内科の皆さま、丁寧にご指導くださった濵田先生、鴻池NP、そして日々の業務の中で温かく迎え入れてくださったスタッフの皆さまに心よりお礼申し上げます。

指導医からひとこと

今回の実習では、これまでの経験と井上病院での学びを結びつけながら、診療看護師としての将来像を真剣に模索されていた姿が印象的でした。短期間でありながらも、病院ごとの役割の違いに気づき、それを言葉にして振り返ることができていましたね。また前向きに学びを吸収していく力やチームに自然に溶け込む力にも感銘を受けました。今回の学びを糧に、これからの臨床やキャリア形成の中で実践モデルを築いていってくださることを期待しています。

高槻病院 初期研修医2年目 R.K.先生

研修期間

2025年8月18日~8月29日

井上病院地域研修体験記

井上病院では、高槻病院では経験できない慢性期の患者さんを担当する機会をいただきました。急性期を乗り越えた患者さんが、その後自宅、施設、あるいは他の病院にどのように移行していくのかについて、私はほとんど知識がありませんでした。そのため、多くの学びがありました。当初は、内服薬を調整ながらリハビリを行う、比較的穏やかな雰囲気の環境を想像していましたが、実際には多くの基礎疾患を抱える高齢の方々が中心で、予想以上に急変のリスクが高い患者さんが多いことに驚かされました。

実際私が担当した患者さんも、前医で急性期疾患の治療を受けた後、リハビリ目的で入院されましたが、ほどなく炎症反応の上昇を認め、各種検査の結果、院内肺炎として加療を行いました。リハビリや環境調整を工夫しても、入院を重ねるたびにADLや認知機能が低下し、最終的に元気を取り戻せず自宅に帰れなくなる患者さんは少なくないことを実感しました。私が進路として考えている小児科でも、重症心身障害児が短期間に入退院を繰り返すケースを多く経験してきましたが、高齢者医療と重なる部分が多いと感じました。

また、終末期に差し掛かり、治療の選択肢が限られてくる中で、どの治療が患者さんにとって最も負担が少なく、望ましい最期を迎えるために何ができるのか、ご家族と繰り返し話し合うことが求められました。こうした過程は慢性期病院ならではの体験であり、非常に貴重でした。

井上病院での研修を通じて、疾患の治療のみならず、急性期を超えた後の生活を見据えた医療を提供することの重要性を、身に染みて感じました。この経験を、必ず今後の診療に活かしていきたいと思います。

指導医からひとこと

急性期と慢性期の医療の違いを実際に体験し、患者さんの生活や人生を見据えた医療の重要性に気づかれた点が素晴らしいと思います。小児科を志すうえでも、急性期から慢性期、そして終末期に至るまで幅広い視点を持つことは大きな強みになります。今回の学びを今後の臨床やキャリア形成にぜひ活かしてください。

高槻病院 初期研修医2年目 S.T.先生

研修期間

2025年9月1日~9月12日

井上病院地域研修体験記

今回、地域研修の一環として井上病院で2週間の研修をさせていただき、普段急性期病院で行っている医療との違いなど、さまざまなことを学ぶことができました。

入院患者さんでは、急性期の治療は終了しているものの、多数の基礎疾患を併存しており、内服薬の調整やリハビリなどが必要な方を担当させていただきました。急性期病院では普段、緊急入院の原因となった疾患の治療に集中することが多いですが、患者さんが元の生活に戻るためには併存疾患のコントロールも欠かせないことを学びました。具体的には起立性低血圧や前立腺肥大症といった頻繁に見られる病態は、急性期診療の中では大きな問題となることは少なく、これまで漠然とした理解しかありませんでした。総合内科部長の濱田先生にご指導いただき、改めて体系的に学ぶことができ、大変有意義な機会となりました。例えば、リハビリを進めるのに起立性低血圧の改善が必要であったり、介護老人保健施設へ入所予定の糖尿病患者さんでは日中のみのインスリン投与と血糖測定で安全に管理できるよう調整が必要であったりと、急性期では見落とされがちなQOLの改善や介護や生活に即した診療について学ぶことができました。

外来では、健診異常を指摘された方の診療に携わる機会もありました。これまで私は、症状があり困っている患者さんを救急外来で対応することが多かったのですが、今回の患者さんは生活習慣病と指摘されたものの症状がなく、初めての外来受診でした。初対面でいきなり運動指導や飲酒制限・禁煙を伝えるのではなく、まずは相手を気遣い信頼関係を築き、次回以降徐々に生活指導を始めるという方針の一連の流れを体験でき、大変勉強になりました。

また、透析患者さんが多くおられる病院であるため、バスキュラーアクセスカテーテルや中心静脈カテーテルの留置を経験する機会を多くいただきました。血管が細い方や内膜肥厚の強い方では、左内頚静脈や大腿静脈からの留置が必要となる症例もあり、典型例からバリエーションのある症例まで経験することができました。中心静脈カテーテルの留置はハードルが高いものと思い込んでいましたが、末梢静脈ルートの確保が困難な場合には、感染リスクはあるものの、患者さんや看護師にとってメリットがあるケースもあることを学びました。手技に自信を持つことで適応の幅が広がり、ハードルを下げることができると実感しました。

2週間という短い期間ではありましたが、濱田先生をはじめ井上病院の先生方には丁寧にご指導いただき、慢性期・亜急性期病院ならではの落ち着いた環境の中で、自分の学習に十分な時間を充てることができました。今回の経験を、今後の急性期病院での診療にも必ず活かしていきたいと思います。お忙しい中ご指導いただき、本当にありがとうございました。

指導医からひとこと

2週間の研修を通じて、急性期とは違う慢性期医療の特徴をしっかり感じ取ってくれたことが、とても嬉しく思います。患者さんの生活や日常を意識した診療の大切さに気づけたのは、今後どの道に進んでも必ず役立つ経験になるはずです。今回の学びを糧に、これからも成長を続けていってくださいね。

高槻病院 初期研修医2年目 K.O.先生

研修期間

2025年9月29日~10月10日

井上病院地域研修体験記

この度、地域研修として井上病院総合内科にて2週間研修させていただきました。

本研修では、1人1人の患者さんを通して、病態の理解から、退院先を含めた社会福祉、リハビリテーションやスタッフとの連携、専門家へのコンサルトに至るまで、多角的に学ばせていただき大変有意義な時間を過ごすことができました。

特に、総合内科部長の濱田先生からのご指導は非常に勉強になりました。病態に対するアプローチを系統立てて説明してくださることで、日頃「なんとなく」で考えていたことを、1つ1つ言語化し明確に学ぶことができました。また、細やかなフィードバックを通じて、自分の理解の到達度や何をわかっていなかったのかを客観的に把握することができ、患者さんの診察→アセスメント→フィードバック→自己学習という学びのサイクルを回すことができました。このサイクルは、自分の成長を強く実感することができる貴重な経験でした。

また、NPの方とも一緒に働かせていただけたことで、看護師の視点から患者さんをどのように評価し、ケアしているかを学ぶことができ、視野を広げるきっかけにもなりました。

井上病院は透析患者数が日本有数であり、ルーメン挿入などの手技を実践する機会にも恵まれました。このような機会は願っていてもなかなか巡り合えないことも多いですが、井上病院ではそれが日常的に提供されており、非常に貴重な経験となりました。また、これまで経験のなかった尿道カテーテルの留置も救急外来で行わせていただき、技術面でも大きな学びを得ることができました。

電解質異常や浮腫などの病院で必ず目にする基本的な病態から、急性期→亜急性期~慢性期→施設などの地域包括ケアシステムの流れに至るまで、幅広く・そして系統立てて物事を考えて学びたい方には特におすすめできる病院だと思います。加えて、手技に積極的に取り組みたい方にも非常に魅力的な研修環境です。

何より、日々お忙しい中にもかかわらず、優しく、熱心に、そして私のモチベーションを高めるようなご指導をしてくださった濵田先生をはじめ、井上病院の先生方・スタッフの皆様に深く感謝申し上げます。2週間という短い期間でしたが、ありがとうございました。

指導医からひとこと

2週間という短い期間でしたが、どんな場面でも前向きに学び、患者さんやスタッフに対して誠実に向き合う姿勢がとても印象的でした。日々の学びを自分の言葉でしっかり振り返り、確実に成長していく姿が頼もしく感じられました。これからも、その柔軟な発想と探究心を大切に、ますます活躍されることを楽しみにしています。

高槻病院 初期研修医2年目 K.M.先生

研修期間

2025年10月14日~10月24日

井上病院地域研修体験記

このたび地域研修の一環として、井上病院で2週間研修をさせていただきました。研修期間中、総合内科濵田部長、診療看護師鴻池さんをはじめ、その他診療科の先生方、コメディカルスタッフの方々には大変お世話になり、ありがとうございました。

井上病院は、腎臓病とその合併症の専門的医療および生活習慣病対策に注力している亜急性期~慢性期病院で、私が普段勤めている急性期病院の高槻病院とは異なった役割を担っていると実感しました。私が2週間の研修で感じた井上病院の特長を2点述べたいと思います。

一つ目は、透析病院としての役割です。入院、通院される患者さんは腎臓病をお持ちの方が多く、透析を行っている患者さんの数が600名以上に及ぶということに感銘を受けました。透析専門の病棟があり、数多くの医師、看護師、臨床工学技士が透析患者さんひとりひとりに向き合っている様子を拝見して、地域に根差し、地域に貢献しているのだなと改めて実感しました。また、井上病院は腹膜透析も行っており、自分自身これまで腹膜透析の患者さんと接したことがなく、腹膜透析について深く理解できていなかったのですが、実際に患者さんが透析バッグを交換している様子を拝見し、また普段患者さんがどのようなことに注意して生活しているのか実際に話を聞かせてもらうことができたので、非常に貴重な経験となりました。また、CKDカンファレンスにも参加させていただきました。対象は、透析導入には至っていないが慢性腎臓病が進行しており、今後その可能性が十分にあると考えられる患者さんで、そのような患者さんに対してどういうアプローチをしていくのかということを多職種間でカンファレンスを行っておりました。医師側の意見だけでなく、コメディカルスタッフの方々がどういう視点で考えてらっしゃるのかということを知ることができ、大変勉強になりました。

もう一つは亜急性期~慢性期病院における総合内科の役割です。今回の研修中、急性期病院から転院になられた患者さんを担当させていただきました。急性期治療は終了しているものの、まだ自宅退院が可能なほど嚥下機能やADLが改善しておらず、リハビリテーション目的で転院してこられる患者さんが多くいらっしゃいました。研修前の私の亜急性期~慢性期病院に対するイメージは、容体が安定しており、医学的に介入することがほとんどない患者さんが入院しているというものでした。しかし、いざ転院してこられた患者さんを問診、診察、検査してみると、様々な既往歴や併存疾患があるためまだまだ治療の余地がある患者さんもいらっしゃって、そのような患者さんに対して総合内科が全人的に患者さんを診ることで、自宅退院や施設転院に向けてのステップとして重要な役割を果たしていると実感しました。また、総合内科濵田部長には、医学的な知識や手技を丁寧に教えていただいただけでなく、病棟でのコメディカルスタッフとの関わり方、医師としての心構えや必要とされる資質など、今後診療に取り組んでいく上で必要不可欠となる様々な事柄について教えていただくことができたので、自分自身明日の診療から意識していこうと思いました。診療看護師鴻池さんには、看護師としての長年の経験があるからこその視点や気づき、患者さんとの関わり方を学ばせていただき、普段の診療では身につかない視点を取り入れることができて、非常にいい経験をさせていただきました。

この2週間の井上病院での研修を経て、疾患に対する医学的な知識だけでなく、患者さんに対しての様々な視点を学ぶことができました。今後自分の病院に戻っても、この井上病院での経験を活かして、日々の診療に取り組んでいきたいと強く実感しました。

指導医からひとこと

急性期と亜急性期の違いを的確に捉えながら、各職種の視点を尊重して学ぶ姿勢が印象的でした。腹膜透析やCKDカンファレンスなどにも積極的に参加し、患者さんの“くらし”まで含めて理解しようとする姿勢が素晴らしかったです。今回の経験が、これからの臨床の広がりと深みにつながることを期待しています。

明石医療センター 初期研修医2年目 N.I.先生

研修期間

2025年10月20日~10月31日

井上病院地域研修体験記

本年度より、明石医療センターの地域研修プログラムの研修先として受け入れいただき、井上病院での2週間の研修の機会をいただきました。

総合内科で実習させていただきましたが、まず、NPさんがチームにいることで、毎朝のカンファレンスでも自分が気付かなかった視点からの意見を聞ける機会が多く、普段は疾患・病態をメインで考えてしまう自分にとって、「くらし」に戻るためのケアについても考える必要があることを学びました。また、慢性期病院で患者さんをじっくり診療できるからこそ、自分が出したオーダーや指示が現場ではどのように行われているのか、実際の様子をみることもでき、解像度を高められたことも良い経験となりました。

退院調整カンファレンスにも参加し、多職種が連携しながら、患者さんがくらしに戻る支援を行っている場を見学させていただきました。自分の研修病院でも退院調整カンファレンスを行っていますが、急性期病院と慢性期病院では、退院に向けて検討する項目が違うことがあり、各施設が担っている役割やケア移行の段階に違いがあることを実感しました。また、今までは「リハビリ転院」と抽象的にとらえていたものが、リハビリの対象疾患やその後の行き先によって利用できる医療施設に条件があり、各患者さんに合わせた退院プラン、およびゴール設定が必要であることを知りました。

また、透析患者さんが多くおられる病院であることから、腎臓内科の先生方からバスキュラーアクセスカテーテルやCVカテーテルの留置を経験させていただく機会を多くいただきました。また、私自身が腎臓内科志望ということもあり、透析患者さんのデータ回診や薬剤調整をさせていただいたり、一緒に担当患者を持たせていただいたり、特に藤原先生には手厚くご指導いただきました。実習予定でなかったにも関わらず、快く受け入れてくださった藤原先生に、この場を借りて感謝申し上げます。

2週間という短い期間でしたが、慢性期病院の役割を学ぶことができ、病院から元の生活へ戻る患者さんのケアについて考えるきっかけとなりました。また、病棟管理やコモンな疾患について、改めて系統的に学べたことも大変勉強になりました。総合内科医として経験豊富な濵田先生から、病棟での働き方や多職種とのコミュニケーションを円滑に進める方法など、今後の医師生活で実践できるノウハウを教えていただけたのも印象的で、大変勉強になりました。

最後になりますが、総合内科の濵田先生、鴻池さん、腎臓内科の先生方、その他温かく迎えてくださったスタッフの皆様に心よりお礼申し上げます。この研修で学んだことを今後の診療に生かして精進していきたいと思います。お忙しい中ご指導いただき、本当にありがとうございました。

指導医からひとこと

慢性期病院での医療の意味を丁寧に掘り下げ、急性期との違いを的確に言語化されていました。腎臓内科志望として、透析回診やカテーテル手技にも積極的に取り組み、実践的な学びを深めていた姿が印象的でした。多職種と協働しながら「くらしに戻る医療」を考え抜いた経験は、今後のキャリアの大きな財産になると思います。

高槻病院 初期研修医2年目 H.O.先生

研修期間

2025年10月27日~11月7日

井上病院地域研修体験記

透析・慢性期病院である井上病院での研修を通して、慢性期病院から日常へ戻るための移行期に必要な医療的ケアを見ることができ、チーム医療の大切さを実感しました。特に、医師の診療としてガイドライン通りに行うということだけでなく、患者本人が今後生活の中で続けていけるかどうかや実生活の中で有用となりうるかという視点が大事にされていました。そのため、慢性期という比較的安定した病態の患者が多いということもあり、看護師や療法士、社会福祉士など病院を構成する全職種がひとりひとりの患者に丁寧に関わり、時間をかけて接している姿が見受けられました。さらに多職種での連携も密で、例えば療法士による身体機能評価を看護師や社会福祉士の担当者も詳しく把握しており、お互いの専門的視点を理解してより的確にケアをされてる場面も多いように感じられ、チームとして一体感のある医療の実践を間近で体験できたことは大変有意義でした。

研修医としては、総合内科的診療のプロセスを学べたことがなによりも大きかったと感じています。私はこれから専門領域に進み、その領域に特化して学んでいくことになります。しかし、超高齢社会となった本邦では、複数の持病を持つ高齢患者が多く、それは私がこれから診ていくことになる患者も例外ではないだろうことが予想されます。その中で、どこまでは医師として知っておくべきことで、どこからが専門医に委ねるべきであるかを判断できる能力が必要不可欠となってくると思います。総合内科ではその匙加減が絶妙で、幅広く内科疾患を診ていき、適切に専門医につないでいく過程を学ぶことができました。また、知識があるだけで系統立てて説明できないことを言語化する機会をたくさんいただき、ガイドラインやプロトコル+患者の需要に即した診療計画の組み立てを学ぶことができたのも非常によかったです。

診療の面で特に印象に残ったのは、エコー下で行うシャントの経皮的血管拡張術(PTA)です。これまで透視下での血管内治療しか見たことがなかったため、初心者の私でも画面上で「みてわかる」という感覚になれたことが新鮮でした。また、エコー下だと血管の内腔構造まで把握でき、使用するデバイスの選択に大いに役立つと感じました。被爆の心配がないことも大きなメリットであり、心臓や脳などでは難しい部分がありますが、皮膚に近い血管では今後ますます活用が進むべき技術であると感じました。

今回の研修を通して、疾患の理解でだけでなく生活を支える医療の在り方を学ぶことができました。お忙しい中、指導に多くの時間を割いてくださった濵田先生をはじめ、諸先生方、NP鴻池さん、病棟スタッフの皆様、本当にありがとうございました。

指導医からひとこと

チーム医療の現場で、病態の背後にある“くらしを支える医療”を丁寧に学ぼうとする姿勢が印象的でした。シャントという特殊な血管を、視診・触診・聴診とエコー画像を脳内で重ね合わせながら理解し、エコーガイド下シャントPTAの経験を楽しそうに語る姿が今も印象に残っています。技術の学びと同時に、総合内科的な思考にも真摯に向き合う姿勢が素晴らしかったです。

済生会吹田病院 初期研修医2年目 S.M.先生

研修期間

2025年12月1日~12月5日

井上病院地域研修体験記

「急性期病院を退院した患者が直接自宅に帰ることができない場合、どのような施設を利用することが候補に上がるか。またその場合、在院期間の上限は何日間か。」これが、私が濵田先生から初めてされた質問でした。研修医になって以降、患者の病態の理解や治療方法といった『疾患』にしか向き合って来なかった私は、この質問に全く答えることができませんでした。退院後のことはMSWさんに委ね自身では全く考えず、最も大切な『患者』と向き合えていなかったのです。自身の無知に大きな衝撃を受け、このようにして井上病院での研修が始まりました。

井上病院では、毎週火曜日から木曜日の始業前に、高槻病院総合内科と合同でオンラインのカンファレンスが行われます。テーマは、紹介状の適切な作成方法から最新の論文を元にした敗血症の治療方針まで、私が参加させていただいた中でも多岐に渡りました。特に、体系的に学習する機会の少ない紹介状の書き方は、来年専攻医になる私にとって、痒いところに手が届く内容でした。「プロブレム毎に段落を作成し、近い病態のプロブレムは近くに配置する。」「現治療で予期せぬ病態を辿った際、望ましい対応を明示する。」などと、紹介状を受け取る立場に立って親身かつ簡潔な文面を心がけることを学びました。

井上病院では数人の患者を持たせていただき、一人ひとりの患者にじっくりと向き合うことができます。持ち患者が増えすぎてタスクに忙殺される、ということもありません。何よりありがたいのは、自身が作成したカルテやアセスメントを濵田先生が毎日確認してくださり、一箇所ずつ丁寧に指導・修正していただける、という点でした。特に印象に残っている内容は、高ナトリウム血症を併発した患者です。自由水欠乏量を計算し、輸液の適切な組成と量を求め、どの程度の期間で補正できるかシミュレーションしながら血液検査でフォローし、予測値と実際の数値との乖離があった場合はその原因を探索する、ということでした。私は漫然と補正することがほとんどでしたので、過去を反省すると同時に今後はこの方針をしっかりと守りたいと思いました。

井上病院の雰囲気や濵田先生のお人柄にも触れられずにはいられません。井上病院では先生方をはじめ、看護師さんや事務員さん、清掃員さん皆様が笑顔で挨拶を交わし合っています。ナースステーションでは新入りの私にも笑顔で物品の位置案内等をしてくださり、緊張が解けたことを覚えています。勤務中にはコードブルーがあったのですが、コマンダーの濵田先生が穏やかな声で指示を出してくださり、周りのスタッフが皆適度な安心感の中テキパキと行動されていたのが印象的でした。通常は殺伐としていることが多いCPA対応ですが、このような雰囲気がコミュニケーションを円滑にし、ミスを減らし、ひいては患者の予後も改善させているのではないか、と考えさせられました。

結びになりましたが、総合内科の濵田先生や鴻池NPさんを始め、多くの先生方におかれましては、お忙しい中ご指導いただきまして深く感謝申し上げます。一週間とやや短めではありましたが、ここには書き切れないことがあるほど、とても充実した研修内容でした。今後も『疾患』ではなく『患者』と向き合い研鑽を積んでいこうと思います。ありがとうございました。

指導医からひとこと

疾患だけでなく「患者そのもの」と向き合う姿勢、急性期と慢性期の役割の違いを意識しながら、プロブレムを一つひとつ深く考え、仮説検証までやり切る姿勢がとても印象的でした。最終日にその学びを楽しそうに語ってくれた姿を見て、とても嬉しかったです。短い期間の中でしっかりと身につけられたことを大変頼もしく感じました。

済生会吹田病院 初期研修医2年目 Y.K.先生

研修期間

2025年11月4日~12月5日

井上病院地域研修体験記

井上病院の研修は、各研修医の希望や進路に合わせてオーダーメイドで組んでくださるので、すべての研修医にお勧めします。

井上病院での研修では、研修医が主体となって診察・アセスメントを行い、治療方針の提案を毎朝のカンファレンスで発表し、上級医やNPさんからフィードバックをいただきます。カンファレンスでは研修医自身も意見を言いやすく、その都度わからないことも質問しやすい環境でした。またカンファレンス以外でも、随時上級医やNPさんに相談しやすく、働きやすい環境でした。

毎日の業務では、患者さんの主病態の治療だけではなく、一つずつプロブレムを挙げて全身を評価することや、患者さんが退院した後の生活にまで介入していく大切さを学びました。

また、病院の他職種との連携において、対面でコミュニケーションをとる重要性を強く感じました。つい忙しいと電話口で済ませてしまいがちですが、今後ともドラマの”新人刑事”のように、可能な限り相手のもとに足を運び、対面でコミュニケーションをとろうと思いました。

また、意外と普段は習う機会の少ないカルテの書き方や、他院への診療情報提供書についても細かく添削していただけます。実際に井上病院で習った方法を自分の研修病院に持ち帰り、活用させていただいています。一目で患者さんの全体像がわかるため、周囲のスタッフからも好評です。自分の頭の整理にもなり、プレゼンテーションもしやすいため、重宝しています。

以上、井上病院を研修先に選ぶメリットを挙げましたが、何よりも心から尊敬できる医師やNPさんに出会えることが、一番の財産だと感じました。5週間お世話になりました。ありがとうございました。

指導医からひとこと

毎日の診療で患者さん一人ひとりにしっかり向き合い、自分なりに考えたことを素直に言葉にしてくれていた姿が、とても印象に残っています。わからないことをそのままにせず、上級医やNP、他職種に積極的に質問しながら、自分の意見を述べていた姿は、周囲にとっても心地よいものでした。

大阪大学 医学部4回生 M.S.さん

研修期間

2026年1月5日~1月16日

井上病院クリニカルクラークシップ体験記

今回、 井上病院で2週間実習をさせていただきました。初めての臨床実習でしたが、先⽣⽅から温かく丁寧なご指導をいただき、様々な経験を通じて多くのことを学ぶことができました。基本的な問診や⾝体診察、レポート作成についても初歩からご指導いただき、今後の実習や将来医師として働くうえでの基礎となる知識や姿勢を学ぶことができたと感じています。また、患者さんとのコミュニケーションの取り⽅や退院後の⽀援、多職種連携の重要性についても多くのことを学ばせていただきました。

特に印象に残っているのは、ご家族に加え、メディカルソーシャルワーカーの⽅やケアマネジャーの⽅、訪問看護師の⽅も参加された退院前のカンファレンスを⾒学させていただいたことです。これまでの⼤学の授業では主に疾患の病態や治療について学んでおり、退院後の⽣活について具体的に考えることはほとんどありませんでした。しかし、実際の退院前カンファレンスを⾒学することで、退院後に必要な⽀援や、それぞれの職種がどのように患者さんの⽣活を⽀えているのかを知ることができました。治療だけでなく、退院後の暮らしの⽀援を考えることの重要性を実感しました。

また、初めて担当した患者さんの退院まで関わらせていただいたことも貴重な経験になりました。2週間という短い期間ではありましたが、⼊院初期から退院まで治療やリハビリによって患者さんが元気になっていく様⼦を拝⾒したことで、良い医師となるための努⼒を重ねていきたいと改めて感じることができました。

井上病院の先⽣⽅やスタッフの皆さんはとても親切な⽅ばかりで、優しく声をかけてくださり、緊張しながら始まった実習でしたが、安⼼して取り組むことができました。温かい雰囲気の中で、充実した時間を過ごすことができたと感じています。

今回の実習で得た学びを、今後の臨床実習や将来医師として働く際に活かしていきたいです。2週間ありがとうございました。

指導医からのひと言

患者さんに丁寧に向き合い、そこから多くの学びを見出そうとする姿勢がとても印象的でした。退院前カンファレンスや担当患者さんの経過を通して、医療が生活とつながっていることを実感できたことは、何より貴重な経験だったと思います。これからの臨床実習でも、その誠実さと観察力を大切に、成長していってくださいね。

大阪大学 医学部4回生 M.K.さん

研修期間

2026年1月5日~1月16日

井上病院クリニカルクラークシップ体験記

医学生のクリニカルクラークシップとして2週間、井上病院総合内科で実習をさせていただきました。2週間という短い期間ではありましたが、先生方のおかげで毎日が濃密で大変実りある実習になりました。

病院実習は井上病院が初めてで、患者さんとベッドサイドでお話をしたりカルテを閲覧したことがなく、初めは不安しかありませんでした。ですが、先生方が患者さんとの話し方、診察の仕方、カルテの書き方など細かいことまで 1から丁寧に教えてくださったおかげで、徐々に実習に慣れていくことができました。その結果、この実習の期間で自分でも実感できるくらい成長することができました。

これまでの座学では、主に病気の診断や治療方針といった医学的知識を中心に学んできましたが、実習ではそれだけではなく患者さんの生活背景を考えて退院に向けての調整・支援が重要であるということを強く実感しました。特に、受け持ちの患者さんの退院まで見届けることができとても嬉しかったです。退院に向けたカンファレンスにも同席させていただき、そこでは看護師、理学療法士、メディカルソーシャルワーカーなど多職種の方々が連携して患者さんに最善の医療を提供しようとする姿を間近で見ることができて、チーム医療を肌で感じることができました。他の実習は急性期の病院で行うことが多いため、なかなか退院調整カンファレンスに参加する機会はないと思うので、大変貴重な経験をさせていただきました。

また、老年総合内科の実習ではありましたが、他科の手術や外来も見学させていただきました。直接的な指導医の先生でなくても指導してくださる点も、井上病院にしかない魅力です。

濵田先生、鴻池さんをはじめとして井上病院の方には大変お世話になりました。 この実習で得た学びと経験を、今後の実習にも活かしていこうと思います。本当にありがとうございました。

指導医からのひと言

慣れない環境の中でも前向きに実習に取り組み、日々の経験から多くのことを学び取ろうとする姿勢が印象的でした。患者さんの退院まで関われた経験や、多職種が連携する現場を肌で感じたことは、将来の診療に必ず生きる貴重な財産だと思います。これからの臨床実習でのさらなる成長を応援しています。