腎臓内科の概要

1975年に開院した井上病院は、開院当初から腎臓病・透析専門病院として、一人ひとりの患者さんの治療に責任を持つ腎・透析一貫治療の提供に努めてまいりました。

腎臓病につながる内科疾患、尿検査異常、慢性腎臓病などを対象に、薬物治療・栄養指導・生活指導を柱とした腎疾患専門外来を行っています。

腎疾患にはゆっくりと進行する病気と、急激に悪くなる病気があります。いずれも早期に専門的な介入をすることで、その後の腎疾患の進行を遅らせることができます。

蛋白尿・血尿・浮腫などで腎疾患が疑われる場合や、腎臓病と診断された場合は、お気軽にご相談ください。

医師紹介

辻󠄀本 吉広

[病院長]

■ 資格

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

日本透析医学会透析専門医・指導医

日本糖尿病学会専門医・研修指導医

日本腎臓学会腎臓専門医・指導医

日本腹膜透析医学会認定医

ICD(インフェクションコントロールドクター)

日本腎臓リハビリテーション学会腎臓リハビリテーション指導士

一居 充 [副院長]

■ 資格

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

日本腎臓学会腎臓専門医・指導医

日本透析医学会透析専門医・指導医

日本医師会認定産業医

藤原 木綿子 [主任部長]

■ 資格

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

日本腎臓学会腎臓専門医・指導医

日本透析医学会透析専門医・指導医

日本腹膜透析医学会認定医

PKD認定医

前田 忠昭 [医長]

■ 資格

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

日本腎臓学会腎臓専門医

日本透析医学会透析専門医

奥手 祐治郎 [医長]

■ 資格

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

日本腎臓学会腎臓専門医

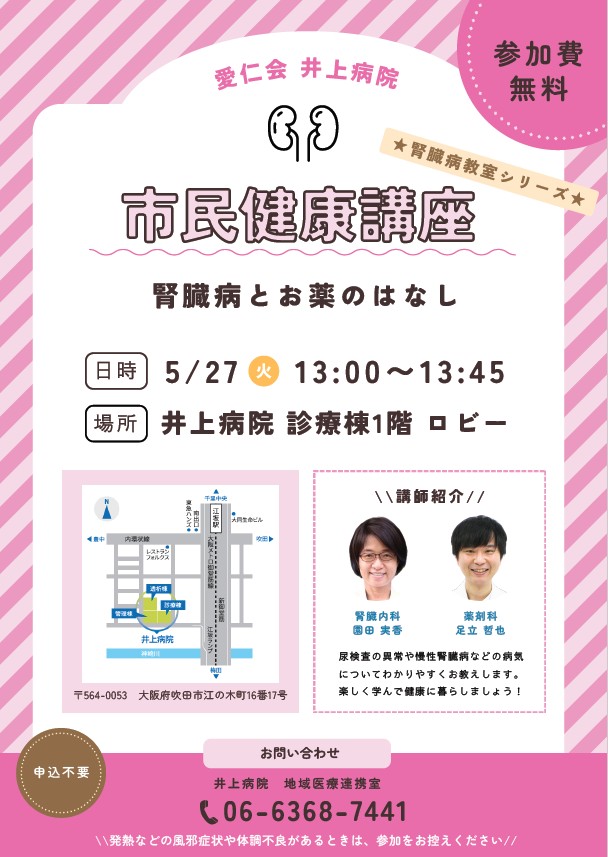

園田 実香 [医員]

■ 資格

日本内科学会認定内科医

日本腎臓学会腎臓専門医

上田 樹里 [医員]

■ 資格

日本内科学会内科専門医

日本透析医学会透析専門医

古谷 真彦 [医員]

■ 資格

日本内科学会内科専門医

日本透析医学会透析専門医

田中 志歩 [医員]

■ 資格

日本内科学会内科専門医

國重 龍一 [医員]

■ 資格

日本内科学会内科専門医

施設認定

日本腎臓学会研修施設(H6.4.1)

日本透析医学会専門医制度に基づく認定施設(H3.10.1)

日本腹膜透析医学会が認定する教育研修施設(R2.9.1)

対象疾患・治療について

対象疾患

腎炎疾患(慢性糸球体腎炎 ・ 急性糸球体腎炎 ・ ネフローゼ症候群 など)・ 糖尿病性腎臓病 ・腎硬化症・ 多発性嚢胞腎 ・ ANCA関連腎炎など急性腎障害・慢性腎臓病(CKD) ・電解質異常 など

各疾患の治療

▼ 腎炎

腎炎には多くの原因があり、無症状~全身がむくむ「ネフローゼ」という状態になるものまであります。自覚症状のない腎炎でも、数か月から数十年の経過で進行し、腎不全や透析となる場合があります。検診で尿異常があれば専門医を受診しましょう。

腎炎を疑った場合、正確な診断をするため最終的に「腎生検」という検査を行います。当院では腎生検のための入院は4日間です。

腎炎によるネフローゼ症候群であった場合や、腎生検組織で必要と判断した場合は、ステロイド(皮質ホルモン)治療や免疫抑制剤による治療を行います。ほかの治療として降圧、肥満是正、薬剤(ARB・SGLT2阻害薬・MRA)などの治療法があります。

ステロイド治療を行う場合は、初期に1~2か月程度の入院が必要です。日本で頻度が高いIgA腎症の場合のみ、扁桃摘出術を他院で実施し、1クール目は3日間入院、2クール目以降は外来でステロイドパルス注射を3日間×2回、合計3クール行います。ステロイドの減量と中止は1-2年かけて、尿所見や腎機能をみながら行います。

▼ 多発性のう胞腎

常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)は、両側の腎臓に嚢胞(液体のつまった袋)ができ、それらが年齢とともに増えて大きくなっていく遺伝性の病気です。両親のどちらかが多発性嚢胞腎である場合には50%の確率で遺伝します。

尿所見異常や、検診の画像検査で指摘された、家族歴がある、などで初めて受診するかたが多いです。多発性嚢胞腎は年齢とともに腎機能が低下し、60~70歳ごろに半数が透析が必要となる病気です。

多発性嚢胞腎はこれまで有効な治療法がありませんでしたが、進行を遅らせる治療として、バゾプレッシンV2受容体拮抗薬であるトルバプタンという内服薬が2014年3月に保険適用となりました。嚢胞増大を助長するとされるバゾプレッシンの作用を抑制します。

若年齢からの降圧治療も重要です。腎機能に対して、明らかな有効性は示されていませんが、合併頻度の高い脳動脈瘤破裂など頭蓋内出血の危険因子を低下させることや心血管合併症の予防には有効と考えられています。

▼ 糖尿病性腎臓病(DKD)

糖尿病の合併症として腎臓病が発症します。現在わが国で透析治療が必要になる腎臓病で最も多いのが糖尿病性腎臓病です。

治療の基本は血糖コントロールですが、糖尿病の治療薬の中でも尿たんぱく減少や腎機能低下抑制が報告されている薬剤(ARB・SGLT2阻害薬・MRAなど)もあります。また血糖コントロールだけでなく、血圧・脂質・生活習慣の改善・合併症など総合的に治療をする必要があります。当院は日本糖尿病学会専門医が複数常勤し、腎不全が進行した後も引き続き糖尿病内科医が管理に携わります。

高血圧、動脈硬化のために腎臓にも影響がおよび腎機能が低下するのが腎硬化症です。わが国は今後もますます高齢化社会になるため、腎硬化症も増加すると予想されます。

初期は症状がほとんどないため腎硬化症の存在に気づかないでいること多いため、高血圧のあるかたは定期的に尿検査や腎機能検査を受けるべきです。

治療は血圧のコントロールが重要ですが、動脈硬化を予防するために禁煙などの生活習慣の是正も必要です。

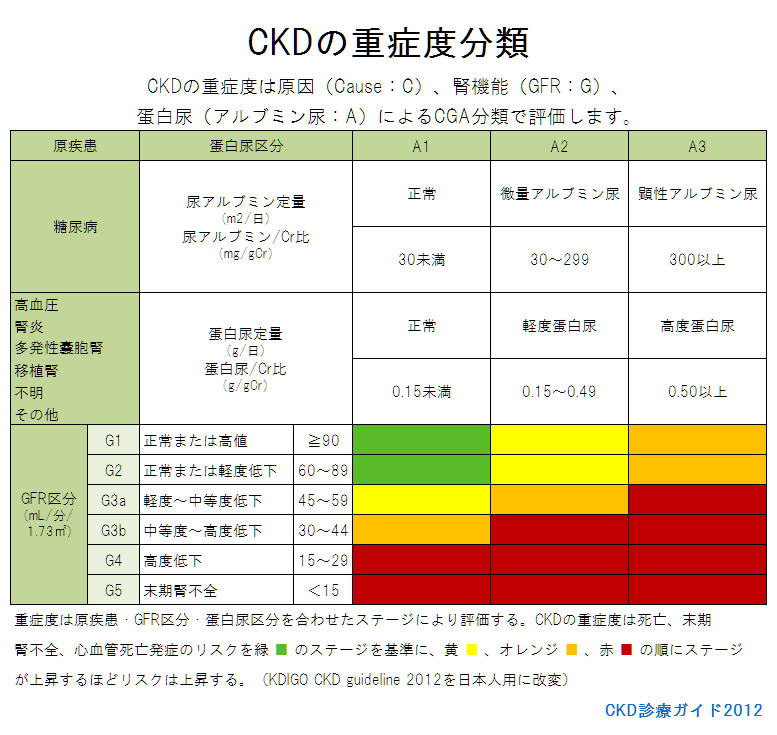

慢性腎臓病(CKD)について

CKDの定義

慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease:CKD)とは、腎臓の障害が慢性的に続いている状態のことをいいます。成人の5人に1人はCKDと推察されており、新たな国民病といわれています。

腎臓は血液中の老廃物や塩を尿として体外に出す役割をしています。これまで腎機能は血液中の老廃物の一種であるクレアチニン(Cr)の値で評価されることがほとんどでした。

クレアチニンは性別や年齢の影響を受けるので、最近ではこれらの影響を補正したeGFR(推算糸球体濾過量)の値で腎機能を評価するようになっています。

eGFRは 90 ml/分/1.73m2あれば正常ですが、60 ml/分/1.73m2 未満の状態が3ヶ月以上続くと慢性腎臓病(CKD)と診断されます。

▼ CKDのチーム医療

当院は検査データ自動抽出により、全患者様の腎機能レベルを、全国共通のステージ分類G1(正常)・G2(軽度低下)・G3(中等度低下)・G4(高度低下)・G5(腎不全)で把握しています。

CKDチームは腎臓内科医師・看護師・薬剤師・健康運動指導士・管理栄養士・医療ソーシャルワーカー・医療事務で構成され、メンバーの内7名が腎臓病療養指導士です。G5になると全員に介入します。腎不全進行をおくらせるため生活習慣へ介入し、適切な時期に医療費助成制度の案内や透析療法選択説明を行います。透析療法選択は希望があれば何度も、実際に現場をみてもらいながら時間をかけて行い、患者さんの納得のいく治療を一緒に考えます。保存的腎臓療法CKM(Conservative kidney management)の選択にも対応し、その後の過ごし方やサービス調整を提案します。

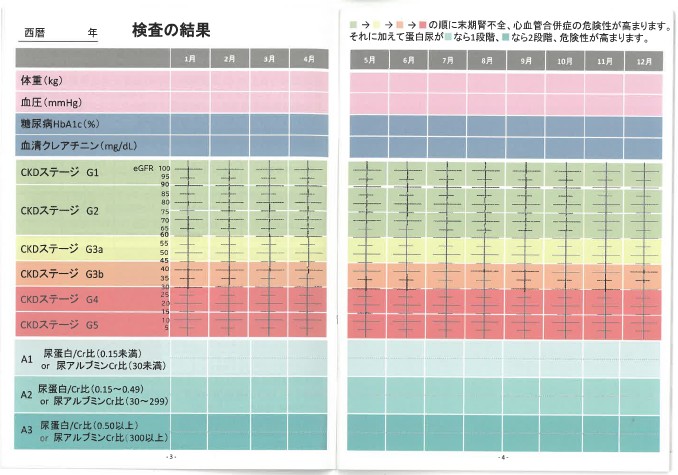

CKD手帳

CKDステージとその進行程度を意識して治療できるようにする目的で、見開きのページで1年間のeGFRや尿タンパク、CKDステージの推移が見れるようになっています。また、薬物療法以外の治療や合併症検査の実施の有無も記載するページも設けてあり、必要な検査や治療をチェックできるようにしています。CKDの説明と、各原疾患や合併症の説明を記載しています。

CKD手帳

検査の結果記入ページ

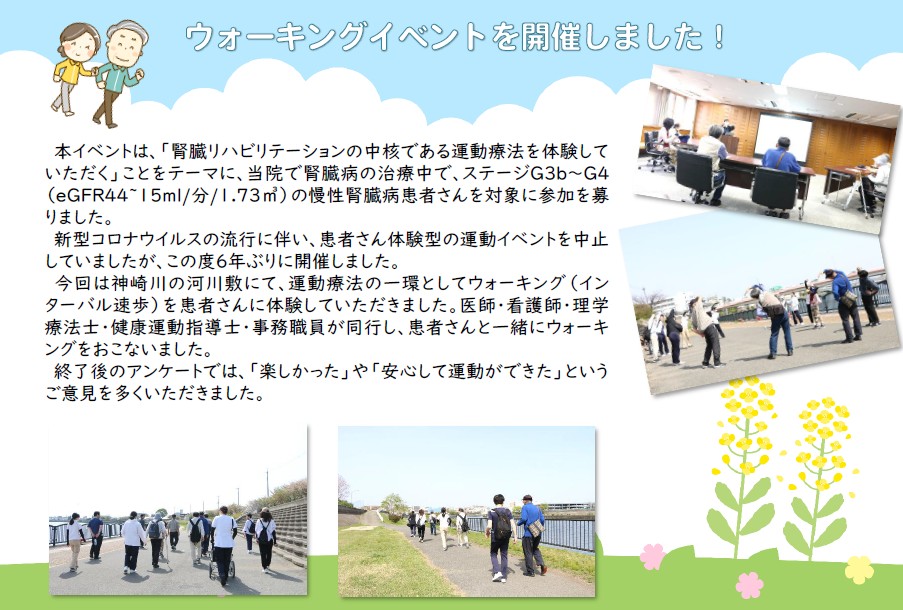

▼ 腎臓リハビリテーション

これまで慢性腎臓病患者さんでは安静にしている方が腎臓に良いとの考え方で運動は制限されていました。しかし最近は適切な運動をすることで腎機能の悪化を予防したり、腎代替療法が必要になるのを抑制するデータが報告されています。わが国でも腎臓病患者でも運動療法の重要性が認識され2011年に腎臓リハビリテーション学会が設立されました。

『腎臓リハビリテーションは、腎疾患や透析医療に基づく身体的・精神的影響を軽減させ、症状を調整し、生命予後を改善し、心理社会的ならびに職業的な状況を改善することを目的として、運動療法、食事療法と水分管理、薬物療法、教育、精神・心理的サポートなどを行う、長期にわたる包括的プログラムである』と定義されています。

当院でも毎年20名以上の慢性腎臓病の患者さんに個々の状態にあわせた運動療法を指導し食事療法・薬物療法・生活指導などとセットで行う腎臓リハビリテーションを行っています。

▼ サルコペニア・フレイル対策

サルコペニア(筋肉量減少に伴う身体機能の低下)や、フレイル(加齢に伴う身体予備能力の低下)になると、健康寿命が縮まり、様々な病気や合併症にかかりやすくなります。CKD患者さんではサルコペニアの合併が多く、CKDステージが悪化するほど頻度も高くなることが知られています。

CKDで通院されている患者さんでもサルコペニアやフレイルの評価・生活習慣病・食事・運動習慣などについてチェックし、サルコペニアやフレイルの危険性が高い患者さんには生活習慣・栄養指導・運動指導をお聞きいただくことでこれらの危険性を下げるよう指導しています。

当院では、Inbodyで筋肉量を測定できます。

▼ BDHQを用いた食習慣チェック・栄養指導

糖尿病・腎臓病を改善するために食事について一緒に考えてみませんか。

当院ではBDHQ(簡易型自記式食事歴法質問票)を使用し、管理栄養士が一人ひとりの生活スタイルに合わせて食事のアドバイスを行っています。

通常の食事記録では、ある一時点での食事内容しか把握できませんが、BDHQでは最近1か月間の

食習慣や食事・栄養の摂り方を知ることができる調査表です。およそ15分で回答出来るため診察の待ち時間に記入いただけます。

腎代替療法の選択

腎不全の進行に伴い、血液検査値の悪化と尿毒症症状が認められ、これまでの保存的な治療では腎以外の重要な臓器にも悪影響を及ぼす可能性があります。さらに腎不全が悪化すれば生命の維持が難しくなることもあります。この状態を改善する治療法には、透析療法と腎移植があります。

透析療法には血液透析と腹膜透析の2種類があり、それぞれ長所・短所と特徴があり、患者様の希望により選んでいただきます。(ただし、病状や合併症により選択が困難なこともあります)

▼ 腹膜透析(PD)ファースト

腎代替療法が必要になり透析療法を行うことになった時、血液透析ではなく腹膜透析で治療を開始した方がいいという考え方があります。

一般的に腹膜透析の方が透析治療が開始となってからも自分の腎臓の機能が保ちやすい=自尿がでる期間が比較的長く保つことができます。そして残っていた腎機能が完全になくなってしまってから血液透析へ移行するというパターンが生命予後にも良いという報告があります。当院でもPDファーストをおすすめしています。

1. 血液透析

血液透析は、血管に針を刺し、血液を体の外で循環している間に、血液を浄化し、再びきれいな血液を体に戻す治療法です。

- 腕に透析用の血管(内シャント)が必要です。

- 緊急に血液透析が必要な場合、血管にカテーテルを挿入することがあります。

- 血液透析は通常1回4~5時間で週3回(月水金または火木土)行います。

- 透析をはじめて受けられる場合、血圧の低下、吐き気、頭痛など不均衡症候群の症状がおこることがありますが、ほとんどの方は数回の透析にてこれらの症状は軽くなります。

2. 腹膜透析

腹膜透析は、透析液をお腹の中に入れ、一定時間(3~12時間)貯留後、排液、この一連の操作を繰り返すことで24時間連続的に血液を浄化する治療法です。

- 腹部にカテーテルを入れる手術が必要です。埋め込みと出口部作成の2回に分けた手術が望ましいです。

- 手術後、安定した腹膜透析ができるようになるには1~2週間必要です。

- 安定したら月1~2回の通院で可能です。

- カテーテルを介して透析液を出し入れする操作は、はじめは医療スタッフが行いますが、最終的には患者様に行っていただくよう指導させていただきます。

- 腎不全による臨床症状が顕著な場合、一時的に血液透析を施行してから始めることがあります。

透析療法は、失われた腎臓の働きをすべて補えるわけではありません。いろいろな合併症(透析骨症・心循環器系疾患・脳血管障害・感染症・消化管出血など)が起こりやすくなります。これを予防するには、透析をきちんと受けることはもちろんですが、薬の服用、食事療法など患者様の自己管理が重要です。

腎移植には生体腎移植と献腎移植があります。移植についてお知りになりたい方、移植を希望される方は専門スタッフが説明いたしますので、お申し出ください。

なお疑問に思われる点、もっと詳しく知りたい点がありましたら、遠慮なく医師、看護師にお尋ねください。

▼ 腎臓病療養指導士

日本腎臓学会・日本腎不全看護学会・日本栄養士会・日本腎臓病薬物療法学会が共同で、標準的な慢性腎臓病の指導・治療を実施するために腎臓病療養指導士制度を立ち上げました。慢性腎臓病の療養指導に関する基本知識を有した看護師・管理栄養士・薬剤師の3分野の方が試験を受けて認定されています。当院では慢性腎臓病の治療の効果をあげるために医師・看護師だけでなく多くの職種が関わるチーム医療を行っていますが、腎臓病療養指導士はその中で中心的役割を担っています。

NEW

腎臓内科主任部長 藤原木綿子がmedicina Vol.63No.1に執筆しました

2026年1月15日更新

掲載書籍:medicina Vol.63 No.1 2026年01月号

掲載書籍:medicina Vol.63 No.1 2026年01月号

「特集 腎臓病診療の”イマ”を日本のトップランナーに聞いてみた」に「先生が行われている外来CKD患者へのチーム医療(多職種介入)について紹介してください」を執筆しました。

出版社URL:https://www.igaku-shoin.co.jp/journal/detail/42006

日本透析医学会雑誌59巻1号に腎臓内科主任部長 藤原木綿子の論文が掲載されます

2026年1月9日更新

論文題名:心不全ステージBの維持血液透析患者における,アンギオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬投与後のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチドの変化:観察研究

掲載予定号:59巻 1号(2026年1月28日発行)

第31回日本腹膜透析医学会学術集会・総会にて演題発表を行いました

2025年11月22・23日に開催された、第31回日本腹膜透析医学会学術集会・総会にて、腎臓内科医員の上田樹里と古谷真彦が演題発表を行いました。

演題名:ベニジピンによる腹膜透析排液の白濁を認めた腹膜透析の一例(古谷真彦)

演題名:胸水と血清の糖濃度差が軽度であった横隔膜交通症の一例(上田樹里)

取り組み

吹田市の慢性腎臓病(CKD)重症化予防事業に参画しています

令和7年度から吹田市の保健事業として慢性腎臓病(CKD)重症化予防事業がはじまりました。

吹田市保健所より依頼を受け、慢性腎臓病の専門的診断や治療・管理が必要な方を、地域のかかりつけ医の先生方と共に診る腎臓専門医療機関に、

済生会吹田病院・国立循環器病研究センター・大阪大学医学部附属病院と並んで、井上病院が参画することになりました!

慢性腎臓病のリスクが高い国保健診受診者(年間約400人の見込み)に対して保健指導・受診勧奨が行われます。

これを受けて地域のクリニックの先生方と一緒に、CKDの重症化予防や患者さんのQOLの維持向上に努めます。

当院では、腎臓内科医11名(腎臓専門医7名・専攻医4名)・糖尿病専門医6名が患者さんの病状にきめ細かく対応し、各種腎疾患の精査加療(腎生検含む)保存期CKD治療を行っています。加えて、当院はCKD患者さんをチームで診ているという強みがあります!チームは医師・看護師・管理栄養士・健康運動指導士・薬剤師・社会福祉士・医療事務で構成され、内科外来へ通院するeGFR15ml/min以下の患者さん全員について、2週間おきにカンファレンスをおこない状況を把握しています。チーム内には腎臓病療養指導士が7名おり、看護師による生活指導や腎代替療法選択説明、管理栄養士による栄養指導、健康運動指導士による腎臓リハビリテーション、社会福祉士が適時費用や社会背景の調整を行うなど、診療以外のサポートも充実しています!

これからも地域の先生方とCKD患者さんの診療に取り組んでまいりますので宜しくお願いします。

市民健康講座で園田実香先生が講義しました

腎リハウォーキングを開催しました

広報誌「蒼空」第51号掲載

2025年4月19日開催

市民健康講座で主任部長藤原木綿子先生が講義しました

開催日:2025年1月28日

テーマ:誰にも聞けない透析のはなし~透析はアレンジできる!~

市民健康講座で副院長一居充先生が講義しました

市民講座で院長辻󠄀本吉広先生が講義しました

エムスリー㈱の取材を受けました

主任部長藤原木綿子先生が「M3(エムスリー)(医師への最新医療情報提供の日本最大級の医療従事者専用サイト)」の取材を受け掲載されました。

★掲載記事はこちら

本・論文(腎に関するもの)

井上病院PDチームによる図書が発刊されました

タイトル:みんなの腹膜透析-ゼロからわかる実践ガイド

出版社URL:https://www.shindan.co.jp/np/isbn/9784787827180/

医長奥手祐治郎先生が「Nephrology Dialysis Transplantation」に論文が掲載されました

2024年7月発刊

題:Serum phosphate as an independent factor associated with cholesterol metabolism in patients undergoing hemodialysis; a cross-sectional analysis of the DREAM cohort

院長辻󠄀本吉広先生が日本マグネシウム学会 雑誌「マグネシウムVol.43,No1」に「マグネシウムとサルコペニア、フレイルの関係」について執筆しました

2024年6月17日発刊

院長辻󠄀本吉広先生が「腎不全合併症重症化の予防と対策ハンドブック」へカリウム代謝異常について執筆しました

2024年4月発刊

院長辻󠄀本吉広先生が「日本透析医学会雑誌Vol.38,No.3」に論文が掲載されました

2023年12月発刊

題:高齢腎不全患者の健康寿命延伸とQOLを高める腹膜透析

院長辻󠄀本吉広先生が「Hospitalist Vol.11,No.2 2023」へ透析患者における運動療法について執筆しました

2023年2月発刊

パンフレット

画像をクリックするとPDFが開きます

▼ 明日を変える”腎臓病治療” ▼ CKD(慢性腎臓病)診療のご案内